スコアの深読み

第23回

ベルリオーズのオーケストレーション

ベルリオーズの『現代楽器法および管弦楽法大概論』

「オーケストラのために作編曲する」という意味をもつ英語の動詞「orchestrate オーケストレート」を、名詞化すると「orchestration オーケストレーション」になる。オーケストレーション―つまり管弦楽法の名手とされる作曲家のなかには、その技法をまとめた著作を残した者が何人もいる。そのひとりがエクトル・ベルリオーズ(1803~69)だ。彼はまず雑誌『ルヴュ・エ・ガジェット・ミュジカル』で1841~42年に連載を行い、その原稿をもとにまとめなおしたのが『現代楽器法および管弦楽法大概論』(1844/55改訂)である。

この著作の影響力は大きく、1905年に出版された独訳の『現代楽器法および管弦楽法大概論』に、リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)は注釈という形でかなりの追記を行うことで、彼自身の管弦楽法理論が知られる内容となった(小鍛冶邦隆監修/広瀬大介訳『管弦楽法』〔音楽之友社、2006年〕として邦訳が出ている)。またラヴェルの管弦楽法に影響を与えたシャルル=マリー・ヴィドール(1844~1937)の『現代管弦楽の技法』(1904)は、ベルリオーズの著作の続編という形をとっている。その一方で、これまた彼独自の管弦楽法を書き残したリムスキー=コルサコフ(1844~1908)は、序文でベルリオーズの管弦楽法を時代遅れと評し、むしろ反面教師にするべきだと喝破した。

そんな歴史的にも重要な著作である『現代楽器法および管弦楽法大概論』の原著初版が出版されたのは1844年―ベルリオーズ独自の管弦楽法が存分に発揮された《幻想交響曲》(1830)が作曲・初演されてから14年も後のことだった。名実ともに代表作である《幻想交響曲》を作曲した当時、ベルリオーズは26歳の若さ。さほど多くは管弦楽で実作を重ねていなかったにもかかわらず、なぜ革新的なサウンドをオーケストラから引き出すことができたのだろうか?

この著作の影響力は大きく、1905年に出版された独訳の『現代楽器法および管弦楽法大概論』に、リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)は注釈という形でかなりの追記を行うことで、彼自身の管弦楽法理論が知られる内容となった(小鍛冶邦隆監修/広瀬大介訳『管弦楽法』〔音楽之友社、2006年〕として邦訳が出ている)。またラヴェルの管弦楽法に影響を与えたシャルル=マリー・ヴィドール(1844~1937)の『現代管弦楽の技法』(1904)は、ベルリオーズの著作の続編という形をとっている。その一方で、これまた彼独自の管弦楽法を書き残したリムスキー=コルサコフ(1844~1908)は、序文でベルリオーズの管弦楽法を時代遅れと評し、むしろ反面教師にするべきだと喝破した。

そんな歴史的にも重要な著作である『現代楽器法および管弦楽法大概論』の原著初版が出版されたのは1844年―ベルリオーズ独自の管弦楽法が存分に発揮された《幻想交響曲》(1830)が作曲・初演されてから14年も後のことだった。名実ともに代表作である《幻想交響曲》を作曲した当時、ベルリオーズは26歳の若さ。さほど多くは管弦楽で実作を重ねていなかったにもかかわらず、なぜ革新的なサウンドをオーケストラから引き出すことができたのだろうか?

楽器編成だけでは語れないベルリオーズの革新性

この問いに対しては、フランスのオペラと軍楽隊における楽器とその用法を持ち込んだと答えられることが多い(例えば、音楽之友社版《幻想交響曲》スコアの解説を書いた井上さつき氏、上記のR. シュトラウスの注釈付き『管弦楽法』を訳した小鍛冶邦隆氏など)。もちろん、それに異論があるわけではない。だが、そもそも《幻想交響曲》の管弦楽法が斬新に聴こえる大きな要因のひとつが、我々が今日演奏機会の多いベートーヴェンの交響曲(第9番は1824年完成)や、シューベルトの交響曲(第8番《グレート》は1826年完成)と比べているからという事実も自覚すべきだ。

例えばベートーヴェン「第9」と《幻想交響曲》の編成を比べてみよう。前者になくて後者に含まれる楽器を挙げてみると、オペラからの導入とされるイングリッシュホルン、オフィクレイド(2本)、鐘、ハープ(最低2台、指定は4台以上)、そして軍楽隊からの導入とされる小クラリネット、ピストン付きコルネット(2本)となる。

だがイングリッシュホルンは、ニッコロ・ヨンメッリ(1714~74)が1749年にウィーンで初演したオペラで既に編成に加えられており、その後もグルックやロッシーニが用いているし、(現在ではテューバに置き換えられる)低音金管楽器オフィクレイドもガスパーレ・スポンティーニ(1774~1851)が1819年にパリで初演したオペラで編成に組み入れられている。ハープに至ってはベートーヴェンもバレエ音楽《プロメテウスの創造物》(1800~01)の一部で用いていたりと、楽器編成だけでベルリオーズの革新性を語るべきではないことが分かる。

例えばベートーヴェン「第9」と《幻想交響曲》の編成を比べてみよう。前者になくて後者に含まれる楽器を挙げてみると、オペラからの導入とされるイングリッシュホルン、オフィクレイド(2本)、鐘、ハープ(最低2台、指定は4台以上)、そして軍楽隊からの導入とされる小クラリネット、ピストン付きコルネット(2本)となる。

だがイングリッシュホルンは、ニッコロ・ヨンメッリ(1714~74)が1749年にウィーンで初演したオペラで既に編成に加えられており、その後もグルックやロッシーニが用いているし、(現在ではテューバに置き換えられる)低音金管楽器オフィクレイドもガスパーレ・スポンティーニ(1774~1851)が1819年にパリで初演したオペラで編成に組み入れられている。ハープに至ってはベートーヴェンもバレエ音楽《プロメテウスの創造物》(1800~01)の一部で用いていたりと、楽器編成だけでベルリオーズの革新性を語るべきではないことが分かる。

音楽でドラマを的確に描く

楽器編成を軸にみていくことで生まれかねない誤解として、もうひとつ挙げておきたいのはクリストフ・ヴィリバルト・グルック(1714~87)からの影響がみえづらくなるということだ。グルックにはオペラ改革で音楽のケレン味から距離をおいたイメージがあることから、ベルリオーズとは結びつきづらいだろうし、その上グルックがオーケストラで使用している楽器はベルリオーズに比べるとかなり保守的である。ところがベルリオーズは『現代楽器法および管弦楽法大概論』および、自身の『回想録』(1870年出版)などで生涯にわたって、グルック(とスポンティーニ)へ賛辞を贈り続けた。

『回想録』を読む限り、ベルリオーズがグルックに心酔していたのは、音楽をドラマに奉仕させていたからである。それ故、過剰な音楽が時にドラマからはみ出してしまうロッシーニを対照的な存在として激しく嫌悪していた。言い換えればベルリオーズは、派手にオーケストラが鳴ることを目的にしているのではなく、音楽によって(歌詞や標題が伝えたい)ドラマを的確に描くことを重視しているのだ。

『回想録』を読む限り、ベルリオーズがグルックに心酔していたのは、音楽をドラマに奉仕させていたからである。それ故、過剰な音楽が時にドラマからはみ出してしまうロッシーニを対照的な存在として激しく嫌悪していた。言い換えればベルリオーズは、派手にオーケストラが鳴ることを目的にしているのではなく、音楽によって(歌詞や標題が伝えたい)ドラマを的確に描くことを重視しているのだ。

《幻想交響曲》のオーケストレーション

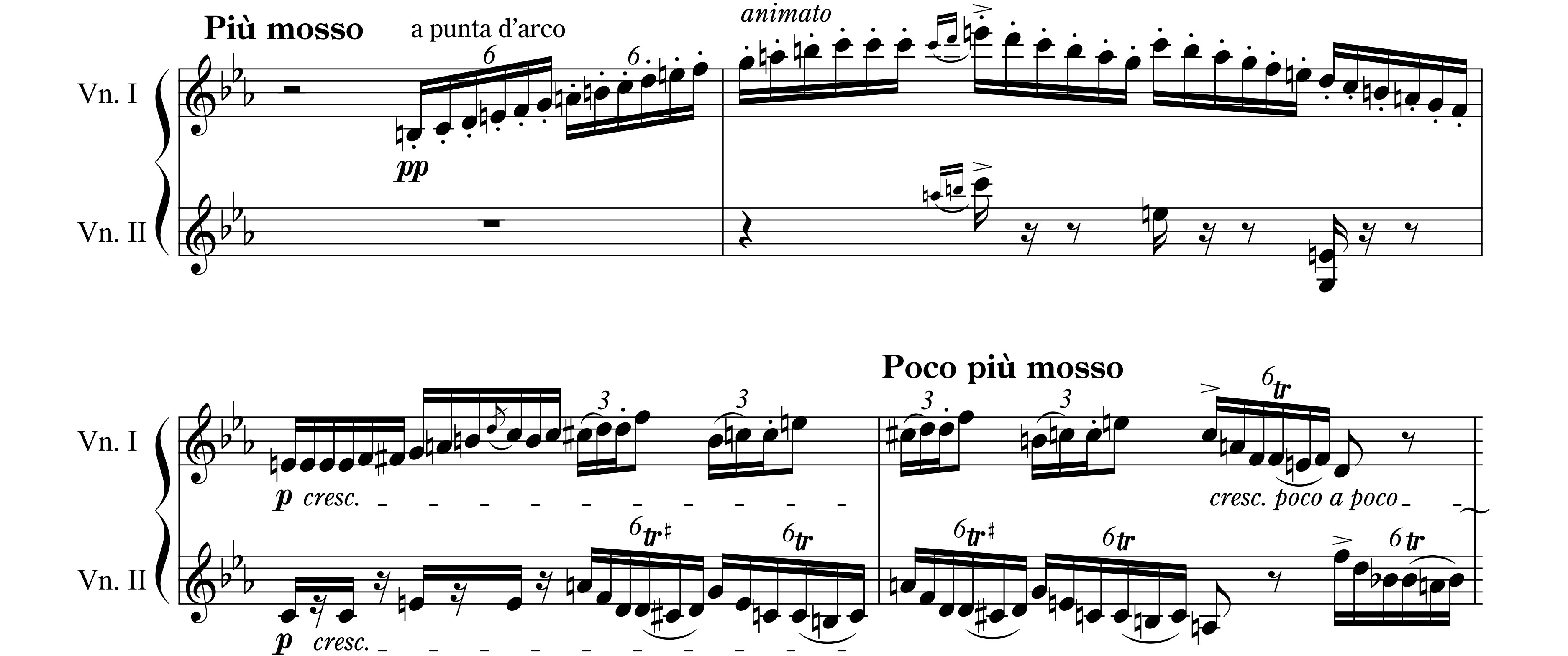

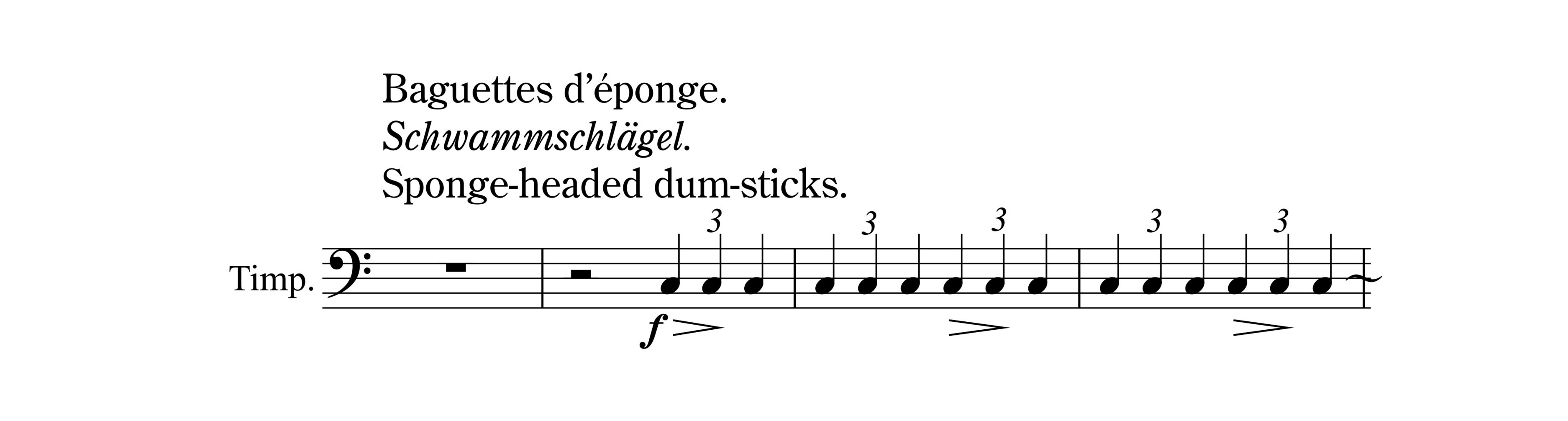

《幻想交響曲》から、ベルリオーズらしい管弦楽法の実例をいくつか挙げてみよう。まず第1楽章の17小節から(譜例1)。一時的に前のめりになる気分の唸りを、第1・第2ヴァイオリンが絡み合いで生み出す(楽譜には、演奏が難しいので分奏してよく練習するように注意書きまで書かれている!)。この後の主部でも登場する、弦楽から立体的な響き(対向配置で演奏されるほど強まる)を引き出そうとする書法は、ベートーヴェンやグルックとは異なるものだ。

【譜例1】第1楽章 17~20小節

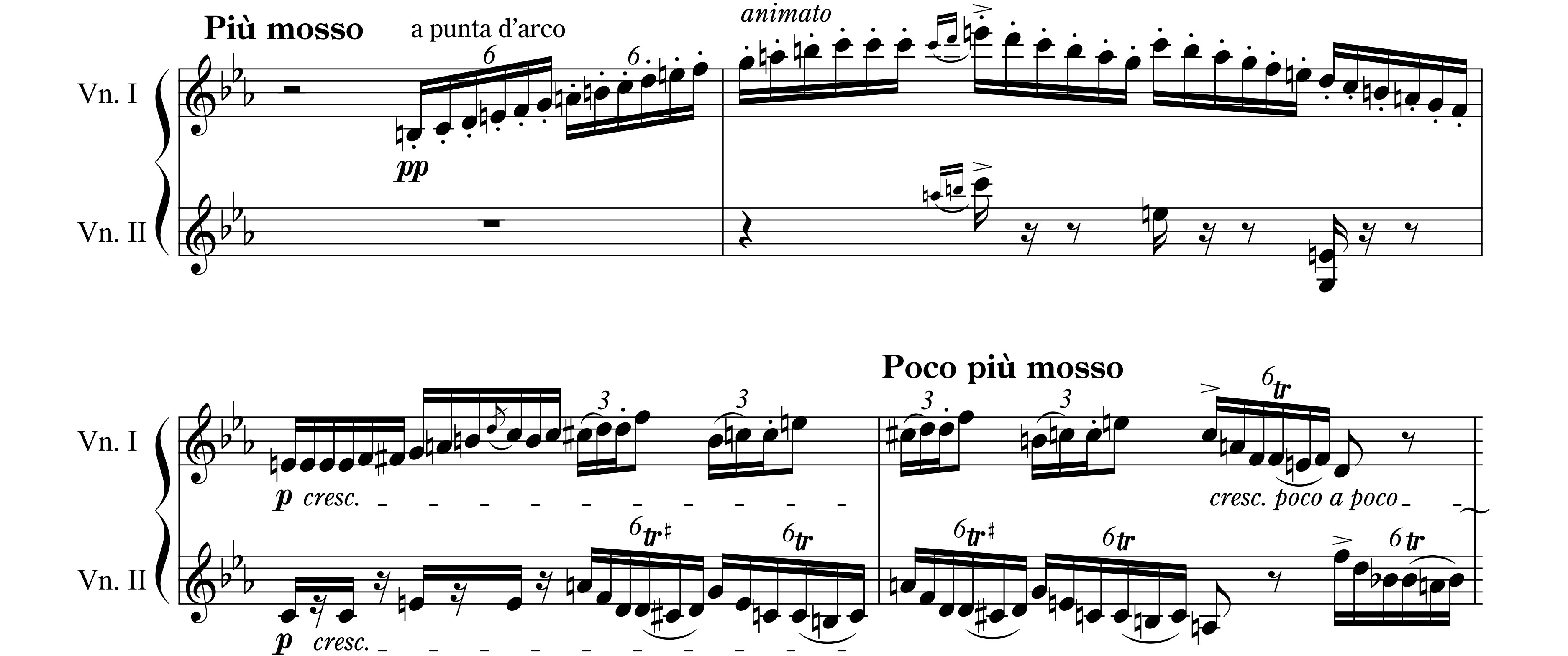

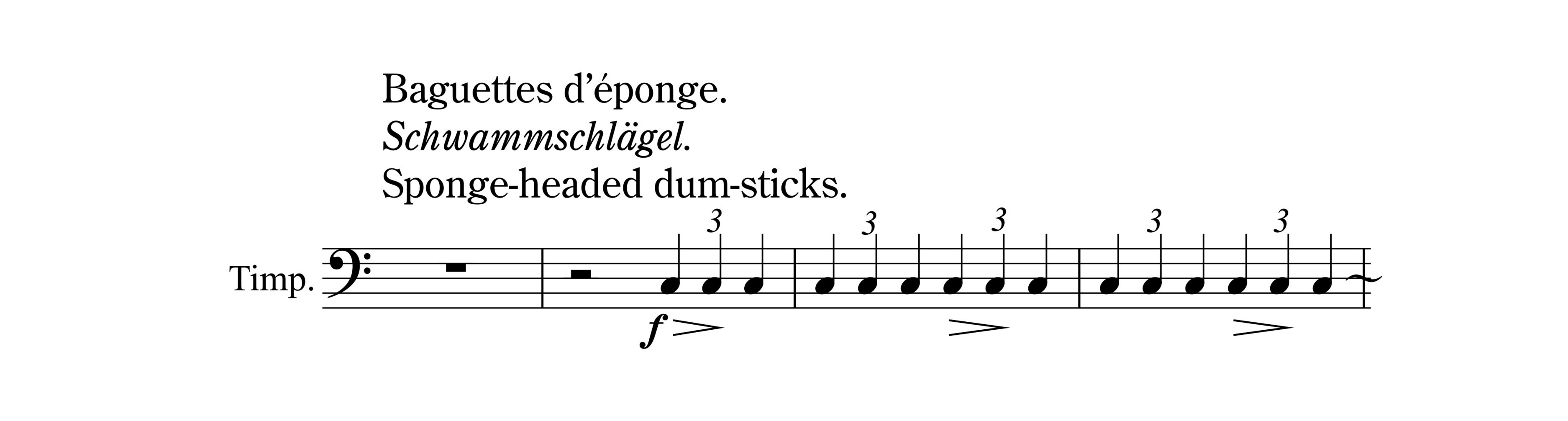

『現代楽器法および管弦楽法大概論』にも書かれているように、ティンパニを叩くバチの指定をしているのもベルリオーズのこだわり。例えば第1楽章のクライマックス、427小節からティンパニが3連符で加わってポリリズム(異なるリズムが同時並行で奏される)を生み出す際に、頭部がスポンジで作られたバチ(ドライな響きにならない、なめらかで暗い音を狙っているようだ)を使うように指示している(譜例2)。ちなみにティンパニだけが連符でポリリズムを生み出す書法を、ベルリオーズは《宗教裁判官》序曲 op. 3(1826)で既に試みていた。

【譜例2】第1楽章 426~429小節

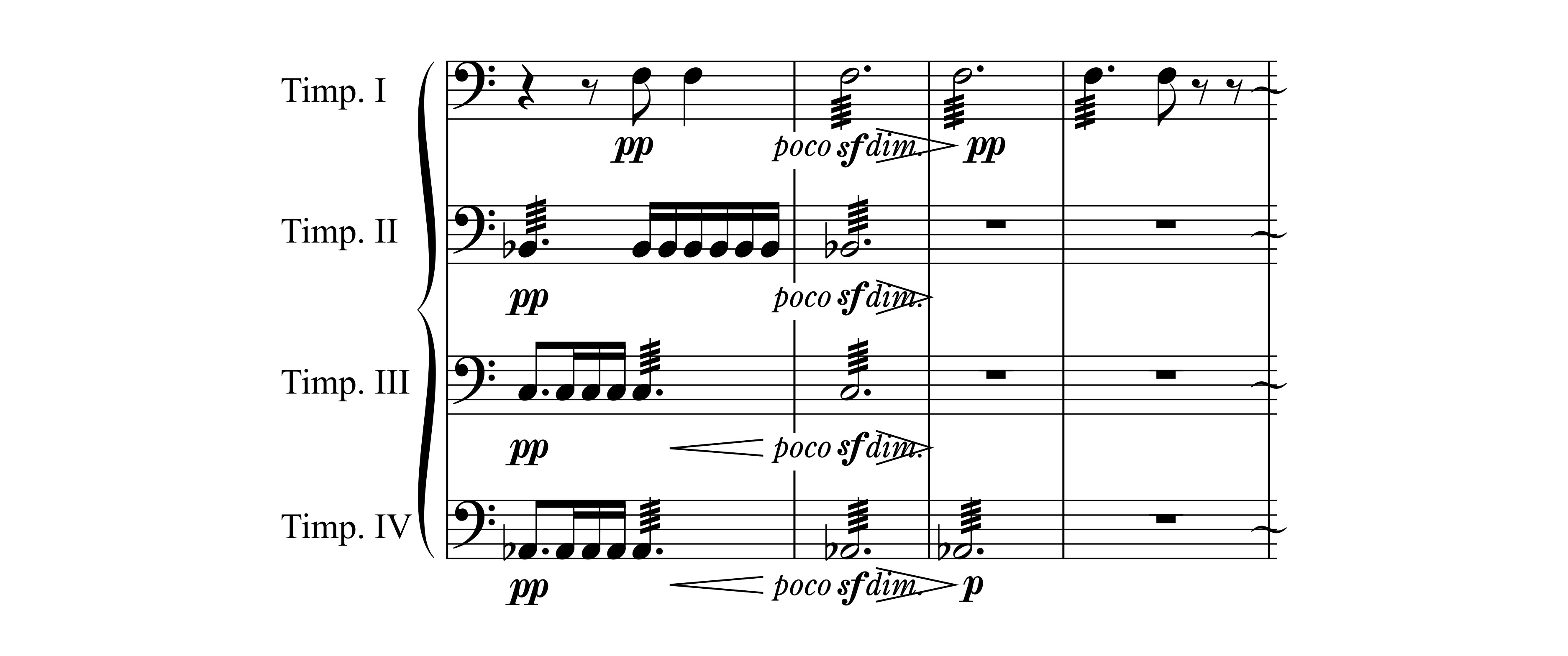

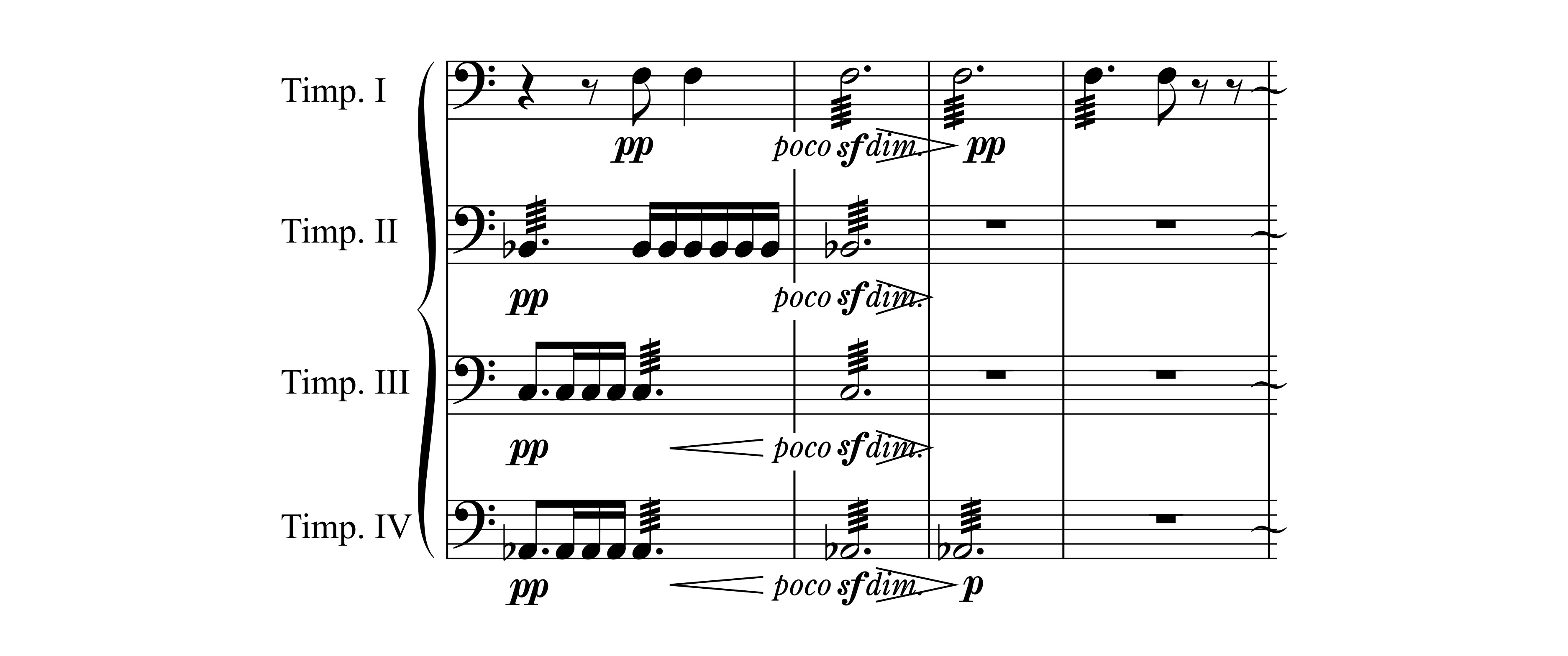

そして《幻想交響曲》のティンパニといえば、第3楽章の終盤で4人の打楽器奏者が1台ずつ演奏することで、遠くから聴こえる雷鳴を表現している場面(譜例3)が有名だ。『現代楽器法および管弦楽法大概論』ではパリ・オペラ座のティンパニ奏者が理解を示したことで、3台以上のティンパニが同時に使えるようになったとベルリオーズは記している。また第3楽章の冒頭にはイングリッシュホルンと、舞台裏で奏されるオーボエの掛け合いによって羊飼いが音で遠方とコミュニケーションをとる場面が描かれている。そう考えてみると第3楽章は空間や距離感を表現した音楽ともいえるだろう。

【譜例3】第3楽章 188~191小節

まるでティンパニのアンサンブルが第4楽章にも続くかのように、冒頭からリズムだけでなく和音が奏でられ、そこにコントラバスの重い音色が和音で重ねられている(譜例4)(のちに作曲された《5月5日》という作品でも同様の書法があり、それは悲しげな沈黙の表現なのだとベルリオーズ自身は語っている)。そうすることで夢か現実か分からない世界で意識が充分に覚醒していない状態が描かれる。

【譜例4】第4楽章 1~2小節

第4楽章の62小節からは弦楽器が合いの手に限定されることで、明らかに軍楽隊の行進曲を意識している。主旋律を(トランペットよりも大衆的で俗っぽい)コルネットが吹くことで、民衆の野次馬感を表現しようとしているのかもしれない。同様のことは、この楽章が変ロ長調であるにもかかわらず、『現代楽器法および管弦楽法大概論』においてベルリオーズがB♭管よりも硬くて魅力に欠けると説明しているC管クラリネットを指定していることからもうかがえる。第5楽章の第40小節から使用されている小クラリネット(E♭管)も、ベルリオーズは甲高くて下品と説明しているので、標題と合わせればその使用意図は明らかだ(譜例5)。

小室敬幸(作曲・音楽学)

【譜例5】第5楽章 40~44小節

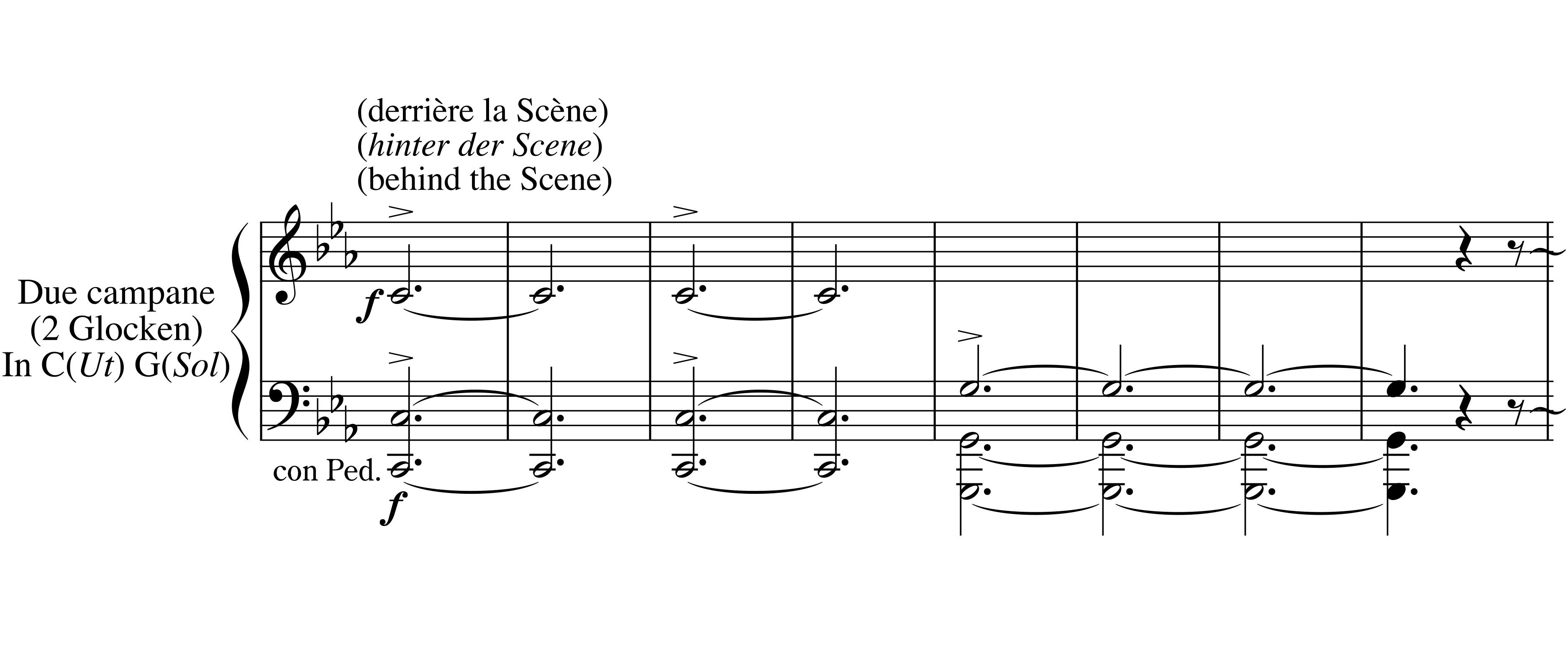

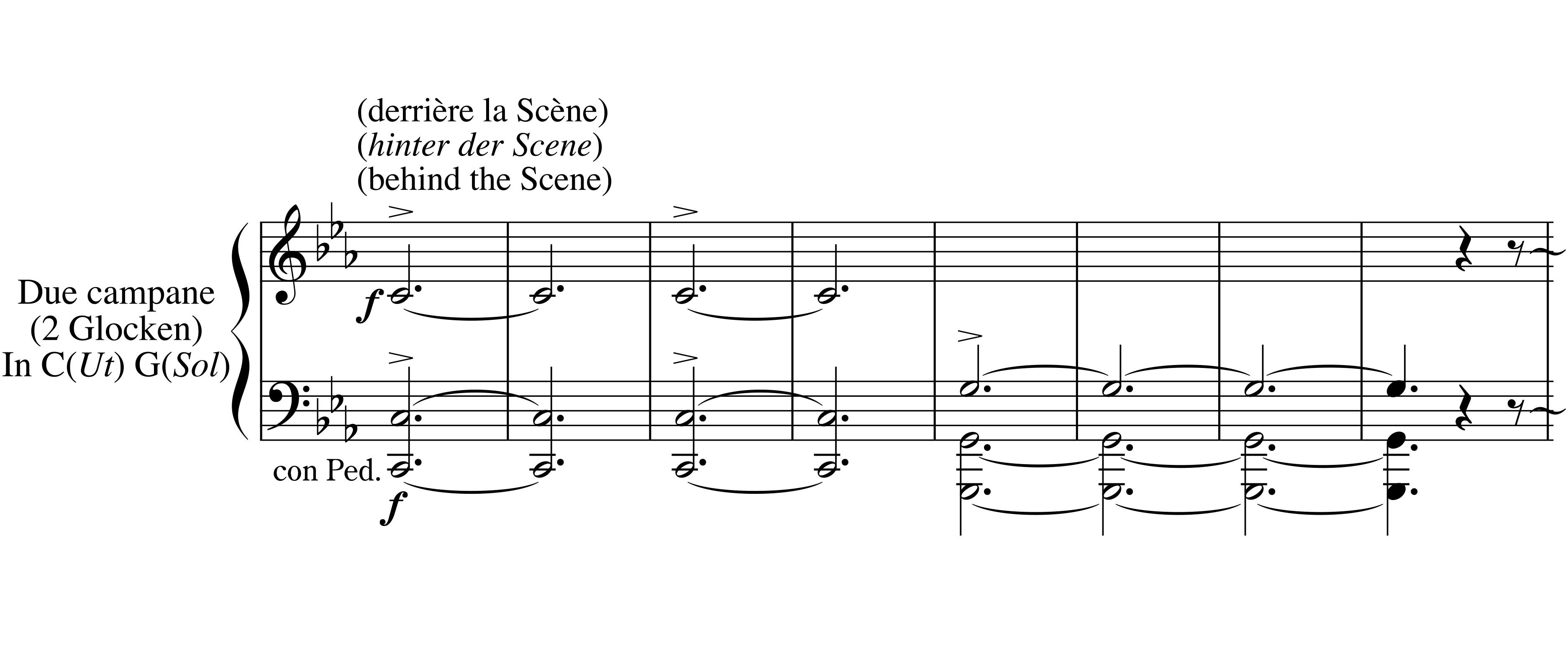

第5楽章の102小節から導入される鐘(譜例6)は、現在だとチューブラーベルで代用されることも多いが、それは《幻想交響曲》よりも後の1867年に誕生した楽器である。『現代楽器法および管弦楽法大概論』では鐘を使用した先例として、ロッシーニの歌劇『ウィリアム・テル』第2幕冒頭が挙げられている。《幻想交響曲》のような低い鐘の音色は、厳粛さを表現しているという。

【譜例6】第5楽章 102~109小節

こうして検討し直してみると、ベルリオーズにとっての管弦楽法はドラマを描く重要な要素であったことが視えてくる。そのためには前例のない斬新な書法もいとわないが、演奏困難で結果が伴わないことはしない―それがベルリオーズの流儀なのである。

小室敬幸(作曲・音楽学)