スコアの深読み

第26回

シューマンのオーケストレーション

------

ベートーヴェンの場合は,ピアノの精神がハイドンやモーツァルトよりも顕著にその音楽に織り込まれている。この同じ精神が後に,シューマンとブラームスの管弦楽作品を完全に支配することになる(残念ながら,その作品すべてが作曲家の良さを表すわけではなく,聴衆も楽しんで聴くことはできないものである)。リストが唯一持ち合わせた音色に対する本能によって,リストのピアノの精神は,オーケストラの中で新しく詩的な生命を再び呼び覚ますものとなった。

------

こう語ったのはオーケストレーション(管弦楽法)の名手、リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)だ(ベルリオーズ&R.シュトラウス著/小鍛冶邦隆監修/広瀬大介訳『管弦楽法』〔音楽之友社、2006年〕より引用)。この説明の前にシュトラウスは、交響的なオーケストラの起源が主にハイドンとモーツァルトの弦楽四重奏曲におけるポリフォニック(多声的)な表現に見られると語っていた。つまりシュトラウスにとって交響的(シンフォニック symphonic)であるということは、語源の「syn 共に」+「phone 音」に立ち戻り、複数の要素が混在したポリフォニックな状態を指しているのだろう。そう考えると、ベートーヴェン、シューマン、ブラームスのオーケストレーションの何にシュトラウスは否定的だったのかが視えてくる。

しかしながらベートーヴェンとブラームスの管弦楽法に関しては、否定的見解が主流とは言い難い。敢えていえばベートーヴェンの場合、聴覚障害が深刻化してからは初演しても実際の響きを確認できなかったわけで、それを問題視する意見を目にしたことはある。実際、楽譜に変更を加えて演奏されることは珍しくなかったが(現在では原典を尊重する指揮者が増えた)、一番多いケースは作曲当時に発展途中だったため限られた音しか吹けなかった金管楽器に変更を加えるというもの。なのでベートーヴェン自身が悪いという認識はされがたい。

またブラームスの場合、ピアノ協奏曲第1番の楽想の多くは明らかにピアノ的で、それをオーケストラに移し替えた感が否めない。あるいは私が学生時代に師事した作曲科教授のひとりは、交響曲第1番について、ぽっかりと中音域が抜ける瞬間の多さから、良くないオーケストレーションの例に挙げていたことを思い出す。とはいえブラームスはその後、管弦楽の扱いに熟達していくので、難点があるのはあくまで初期作に限った話だ。

対して、今回の主役となるロベルト・シューマン(1810~56)の管弦楽法に関しては、創作時期に関係なくネガティヴな意見が長らく主流だった。ドイツ語圏でいえば、シュトラウスの他にも指揮者フェリックス・ワインガルトナー(1863~1942)が1918年に出版した著書において「これらの〔シューマン〕作品の歓びは、しばしばオーケストラの稚拙さによって損なわれている。シューマンの交響曲が多くの点で管弦楽的な効果が上がらないという不満は、一般的で正当なものだ」と語り、どのように演奏すべきかという自説を事細かに述べている。

あるいは1978年にフランスで出版された文庫クセジュの『オーケストラ』(アラン・ルヴィエ著/山本省・小松敬明訳/邦訳1990年)では、作曲家ガブリエル・ピエルネ(1863~1937)の発言「シューマンの交響曲のアレグロは重々しく色艶に欠けることが多い。灰色が支配的な色調のようだ。楽器の重ね合わせが多用されているために、譜面上は大いに生彩を放っているように見えるリズミカルなフレージングも、重々しくなってしまう」を引用した上で、著者の見解として「管弦楽法に関しては凡庸なシューマンにたいして、これまでさまざまな酷評が浴びせかけられてきた。彼が天才だということは認められているが、こと管弦楽法に関しては事情が違うのである」と語っている。

ベートーヴェンの場合は,ピアノの精神がハイドンやモーツァルトよりも顕著にその音楽に織り込まれている。この同じ精神が後に,シューマンとブラームスの管弦楽作品を完全に支配することになる(残念ながら,その作品すべてが作曲家の良さを表すわけではなく,聴衆も楽しんで聴くことはできないものである)。リストが唯一持ち合わせた音色に対する本能によって,リストのピアノの精神は,オーケストラの中で新しく詩的な生命を再び呼び覚ますものとなった。

------

こう語ったのはオーケストレーション(管弦楽法)の名手、リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)だ(ベルリオーズ&R.シュトラウス著/小鍛冶邦隆監修/広瀬大介訳『管弦楽法』〔音楽之友社、2006年〕より引用)。この説明の前にシュトラウスは、交響的なオーケストラの起源が主にハイドンとモーツァルトの弦楽四重奏曲におけるポリフォニック(多声的)な表現に見られると語っていた。つまりシュトラウスにとって交響的(シンフォニック symphonic)であるということは、語源の「syn 共に」+「phone 音」に立ち戻り、複数の要素が混在したポリフォニックな状態を指しているのだろう。そう考えると、ベートーヴェン、シューマン、ブラームスのオーケストレーションの何にシュトラウスは否定的だったのかが視えてくる。

しかしながらベートーヴェンとブラームスの管弦楽法に関しては、否定的見解が主流とは言い難い。敢えていえばベートーヴェンの場合、聴覚障害が深刻化してからは初演しても実際の響きを確認できなかったわけで、それを問題視する意見を目にしたことはある。実際、楽譜に変更を加えて演奏されることは珍しくなかったが(現在では原典を尊重する指揮者が増えた)、一番多いケースは作曲当時に発展途中だったため限られた音しか吹けなかった金管楽器に変更を加えるというもの。なのでベートーヴェン自身が悪いという認識はされがたい。

またブラームスの場合、ピアノ協奏曲第1番の楽想の多くは明らかにピアノ的で、それをオーケストラに移し替えた感が否めない。あるいは私が学生時代に師事した作曲科教授のひとりは、交響曲第1番について、ぽっかりと中音域が抜ける瞬間の多さから、良くないオーケストレーションの例に挙げていたことを思い出す。とはいえブラームスはその後、管弦楽の扱いに熟達していくので、難点があるのはあくまで初期作に限った話だ。

対して、今回の主役となるロベルト・シューマン(1810~56)の管弦楽法に関しては、創作時期に関係なくネガティヴな意見が長らく主流だった。ドイツ語圏でいえば、シュトラウスの他にも指揮者フェリックス・ワインガルトナー(1863~1942)が1918年に出版した著書において「これらの〔シューマン〕作品の歓びは、しばしばオーケストラの稚拙さによって損なわれている。シューマンの交響曲が多くの点で管弦楽的な効果が上がらないという不満は、一般的で正当なものだ」と語り、どのように演奏すべきかという自説を事細かに述べている。

あるいは1978年にフランスで出版された文庫クセジュの『オーケストラ』(アラン・ルヴィエ著/山本省・小松敬明訳/邦訳1990年)では、作曲家ガブリエル・ピエルネ(1863~1937)の発言「シューマンの交響曲のアレグロは重々しく色艶に欠けることが多い。灰色が支配的な色調のようだ。楽器の重ね合わせが多用されているために、譜面上は大いに生彩を放っているように見えるリズミカルなフレージングも、重々しくなってしまう」を引用した上で、著者の見解として「管弦楽法に関しては凡庸なシューマンにたいして、これまでさまざまな酷評が浴びせかけられてきた。彼が天才だということは認められているが、こと管弦楽法に関しては事情が違うのである」と語っている。

どれほど楽器が重ね合わされているか

ここからは、シューマンのオーケストレーションの何が問題視されてきたのか? 交響曲第3番《ライン》の第1楽章を例に検討していこう。まずはピエルネの指摘した「楽器の重ね合わせの多用」からだ。シューマンのオーケストレーションへの批判として、最も多い意見のひとつであるように思われ、最たる例といえるのが《ライン》の第1楽章である。よく言われるように独墺音楽の古典的なオーケストレーションは、弦楽器が基礎となり、そこに木管楽器とホルンが色彩を加えたりハーモニーの厚みを足したりし、トランペットとティンパニがアクセントを付けていく……という書法が主流である。

その結果、演奏する音符の量は「弦楽器>木管楽器とホルン>トランペット>ティンパニ」となるのが一般的で、それがパート譜のページ数の違いにあらわれる。19世紀末にブライトコプフ&ヘルテル社から出版されたパート譜で、シューマンと同時期に活躍したメンデルスゾーンを例に挙げてみよう。交響曲第4番《イタリア》第1楽章の場合、第1ヴァイオリンが6ページでフルートは2ページと半分強(7段)。ところがシューマンの交響曲第3番《ライン》第1楽章の場合、第1ヴァイオリンが4ページと4段でフルートは4ページと2段と、さほど差がないのだ(もちろんパート譜のレイアウト云々の問題ではない)。

そして《ライン》第1楽章の総譜全体を眺めていくと、管打楽器がすべて休みで、弦楽器だけが演奏する瞬間というのが最大でも4小節しか続かないことに驚かされる(128~131小節/490~493小節)。しかも木管楽器4種(フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット)が分割されず、4パートが一緒に和音(分散和音を含む)を形作っていることが多いのだ。徹底して厚塗りされていることがお分かりいただけるだろう。

その結果、演奏する音符の量は「弦楽器>木管楽器とホルン>トランペット>ティンパニ」となるのが一般的で、それがパート譜のページ数の違いにあらわれる。19世紀末にブライトコプフ&ヘルテル社から出版されたパート譜で、シューマンと同時期に活躍したメンデルスゾーンを例に挙げてみよう。交響曲第4番《イタリア》第1楽章の場合、第1ヴァイオリンが6ページでフルートは2ページと半分強(7段)。ところがシューマンの交響曲第3番《ライン》第1楽章の場合、第1ヴァイオリンが4ページと4段でフルートは4ページと2段と、さほど差がないのだ(もちろんパート譜のレイアウト云々の問題ではない)。

そして《ライン》第1楽章の総譜全体を眺めていくと、管打楽器がすべて休みで、弦楽器だけが演奏する瞬間というのが最大でも4小節しか続かないことに驚かされる(128~131小節/490~493小節)。しかも木管楽器4種(フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット)が分割されず、4パートが一緒に和音(分散和音を含む)を形作っていることが多いのだ。徹底して厚塗りされていることがお分かりいただけるだろう。

マーラーは楽譜にどう手をいれたか

この厚塗り問題を改善しようと楽譜に手を加えた例は数あれど、近年も時おり注目を集めているのが、作曲家としてだけでなく指揮者としても活躍したグスタフ・マーラー(1860~1911)による編曲版だ。ウニフェルザール社から1977年に出版されてからというもの、何人もの指揮者がこのマーラー版でシューマンの交響曲を演奏・録音している。引き続き、交響曲第3番《ライン》の第1楽章を例にして原曲と比べてみよう。

まず全体として大きな違いとなっているのは、トランペットとティンパニの休みを大幅に増やしている点だ。フレーズとして盛り上がる部分は残しているので、前述した古典的な用法に抑えようとしたと捉えることができるだろう。ホルンも第3小節の第3拍から部分的に主旋律と重ねたり、和音を継続して奏したりすることで、管弦楽全体における役割が変化している。

まず全体として大きな違いとなっているのは、トランペットとティンパニの休みを大幅に増やしている点だ。フレーズとして盛り上がる部分は残しているので、前述した古典的な用法に抑えようとしたと捉えることができるだろう。ホルンも第3小節の第3拍から部分的に主旋律と重ねたり、和音を継続して奏したりすることで、管弦楽全体における役割が変化している。

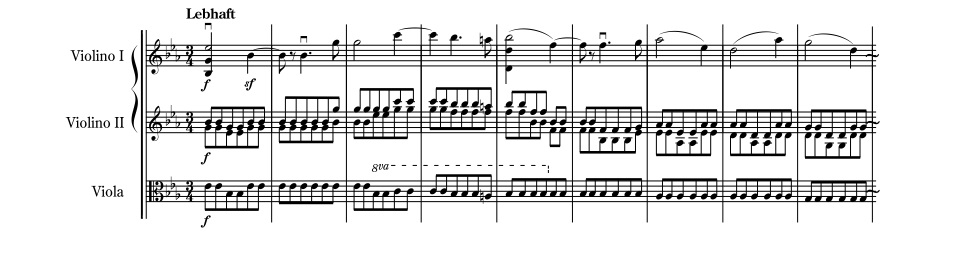

原典版(交響曲第3番《ライン》第1楽章冒頭)

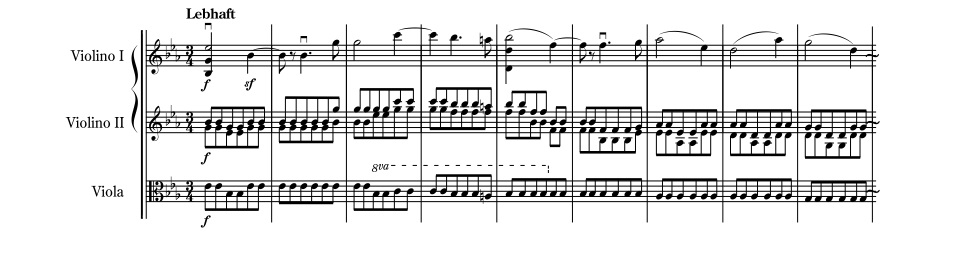

マーラー版(交響曲第3番《ライン》第1楽章冒頭)

ファゴット以外の木管楽器も、より主旋律を強調するように書き直されている。逆にいえば原典版は、バランスを特に考慮しないと主旋律が埋もれがちになるということだ。とはいえ全部を書き直すわけではなく、問題があると考えた部分にだけ手を入れている。

弦楽は2~5小節で第2ヴァイオリンとヴィオラの音域を上げることで、より主旋律をはっきりと強調するかたちに書き換えている。またこの譜例のあとで、管楽器による和音が薄くなる部分では、中音域の弦を分割して和音を厚くしている。

弦楽は2~5小節で第2ヴァイオリンとヴィオラの音域を上げることで、より主旋律をはっきりと強調するかたちに書き換えている。またこの譜例のあとで、管楽器による和音が薄くなる部分では、中音域の弦を分割して和音を厚くしている。

原典版(交響曲第3番《ライン》第1楽章冒頭)

マーラー版(交響曲第3番《ライン》第1楽章冒頭)

このように冒頭を比較しただけでも分かるのは、楽器を重ねた厚塗りであっても単に楽器を減らしたり、置き換えたりするのではなく、必要とあらばさらに書き足しているということ。ここから視えてくるのは、シューマンの交響曲が厚塗りされた油絵だとしたら、マーラーが行っているのは水彩画に描き直すことではなく、油絵のままコントラストとグラデーションを生み出していこうとしている作業だということだ(単に厚塗りのオーケストレーションが良くないのであれば、より編成の大きなマーラー作品は成り立たなくなる)。そして、そのことさえ分かっていれば、楽譜をいじらなくても、演奏次第でコントラストとグラデーションを生み出すことはできる――特に古楽系の指揮者がモダン・オーケストラを振った録音ではそのことを実感させられることが多い。

マーラーも見抜いたシューマンのオーケストレーションの魅力

コントラストとグラデーションという観点から考えると非常に興味深いのが、マーラー版《ライン》第4楽章だ。他の第1~3・5楽章には手を入れてオーケストレーションを薄くしたりしているのに対し、楽器の重ね方が別段薄いというわけでもないのに第4楽章だけがほぼ原曲通りなのである。唯一異なるのは、終止線の直前で、バストロンボーンとティンパニを1オクターヴ低く奏するように指示していることだ(この楽章の荘厳さを際立てる見事な変更!)。

この第4楽章は調号こそ♭3個の変ホ長調なのだが、臨時記号から読み取ると実質的には♭6個の変ホ短調。♭でも♯でも数が多くなるほど管弦楽は爽快に鳴りづらくなり、ここにシューマンらしい厚めのオーケストレーションでコントラストとグラデーションを弱めることで、全体がくすんだ響きになる。それがこの楽章を着想したきっかけとされる(当時未完成だった)ケルン大聖堂で執り行われた大司教の枢機卿昇任式に見合った荘厳さとなっているから、おそらくマーラーはほとんど手を加えなかったのではないか? 厚いオーケストレーションもひとつの表現であり、使いどころ次第なのである。

小室敬幸(作曲・音楽学)

この第4楽章は調号こそ♭3個の変ホ長調なのだが、臨時記号から読み取ると実質的には♭6個の変ホ短調。♭でも♯でも数が多くなるほど管弦楽は爽快に鳴りづらくなり、ここにシューマンらしい厚めのオーケストレーションでコントラストとグラデーションを弱めることで、全体がくすんだ響きになる。それがこの楽章を着想したきっかけとされる(当時未完成だった)ケルン大聖堂で執り行われた大司教の枢機卿昇任式に見合った荘厳さとなっているから、おそらくマーラーはほとんど手を加えなかったのではないか? 厚いオーケストレーションもひとつの表現であり、使いどころ次第なのである。

小室敬幸(作曲・音楽学)