スコアの深読み

第30回

バーンスタイン作品におけるユダヤ性とジャズ

バーンスタインとユダヤ文化

ユダヤ教との関係性を抜きにしてレナード・バーンスタイン(1918~90)を深く省察することは難しい。作曲家として手掛けた多くの作品がユダヤ文化と繋がりをもっているからだ。

2024年2月、都響によって演奏される交響曲第3番《カディッシュ》のように、曲名の時点でユダヤ教との関わりが銘打たれているものだけでなく、タイトルからは分からなくても実際に作品の詳細に触れてみると実はユダヤ文化を取り込んでいる作品が珍しくないのである。本稿ではユダヤ文化を軸にして、彼の交響曲と舞台作品の関係性を考察してみたい。またアメリカの精神についても、どのように表現してきたのかを紙幅の許す範囲でみていこう。

2024年2月、都響によって演奏される交響曲第3番《カディッシュ》のように、曲名の時点でユダヤ教との関わりが銘打たれているものだけでなく、タイトルからは分からなくても実際に作品の詳細に触れてみると実はユダヤ文化を取り込んでいる作品が珍しくないのである。本稿ではユダヤ文化を軸にして、彼の交響曲と舞台作品の関係性を考察してみたい。またアメリカの精神についても、どのように表現してきたのかを紙幅の許す範囲でみていこう。

交響曲第1番《エレミア》~「ユダヤ性」の言及に慎重だったバーンスタイン

若きバーンスタインは、どんなことを考えながら作曲していたのか? 彼がハーヴァード大学の卒業時、1939年に書いた学士論文『アメリカ音楽への民族的要素の導入』〔岡野弁訳『バーンスタイン わが音楽的人生』(作品社、2012年)に収録〕を読むと、それが視えてくる。「黒人の音楽」「アメリカ先住民の音楽」「ジャズ(スイング)」「ルンバのリズム」「ニューイングランド地方の音楽」といった要素を挙げながら、ガーシュウィンやコープランドといった作曲家がそれらをどのように取り込んできたのかを論じていた。興味深いことにバーンスタインは、この論文の末尾でヘブライ、ユダヤの要素についても考察している。

------

意図してユダヤ的な標題音楽作品を書いたブロッホでさえ、人種的要素は〔……〕その音楽全体に浸透している後期ロマン派様式のなかに沈潜している。〔……〕実際にヘブライの主題を用いた《シェロモ》のような作品を除けば、ブロッホのヘブライ主義はすべてプログラムの解説のなかにある。

------

このスタンスは、交響曲第1番《エレミア》(1942年完成/1944年初演)―第3楽章で旧約聖書内の「エレミアの哀歌」の抜粋がヘブライ語で歌われる―に反映されていると思われる。というのもバーンスタイン自身が《エレミア》について、第2楽章の最初の主題と第3楽章の冒頭のフレーズを除いて「ヘブライ語の典礼音楽とのその他の類似点は、音符そのものというよりも、むしろ感情に属する事柄である」と説明しているからだ。だがバーンスタインのアシスタントを務めた作曲家のジャック・ゴットリーブ(1930~2011/幼い頃からユダヤ音楽を研究してきた人物でもある)によれば、実際は他にもユダヤ教の典礼に由来する素材が用いられているという。このように音だけでは何をもってどこからユダヤ的とみなせるのかは、ユダヤ人音楽家のあいだでも見解が分かれてしまう……。だからこそなのだろう、先ほど引用した論文でバーンスタインがユダヤ性と音楽の関係性について慎重だったのは。

------

意図してユダヤ的な標題音楽作品を書いたブロッホでさえ、人種的要素は〔……〕その音楽全体に浸透している後期ロマン派様式のなかに沈潜している。〔……〕実際にヘブライの主題を用いた《シェロモ》のような作品を除けば、ブロッホのヘブライ主義はすべてプログラムの解説のなかにある。

------

このスタンスは、交響曲第1番《エレミア》(1942年完成/1944年初演)―第3楽章で旧約聖書内の「エレミアの哀歌」の抜粋がヘブライ語で歌われる―に反映されていると思われる。というのもバーンスタイン自身が《エレミア》について、第2楽章の最初の主題と第3楽章の冒頭のフレーズを除いて「ヘブライ語の典礼音楽とのその他の類似点は、音符そのものというよりも、むしろ感情に属する事柄である」と説明しているからだ。だがバーンスタインのアシスタントを務めた作曲家のジャック・ゴットリーブ(1930~2011/幼い頃からユダヤ音楽を研究してきた人物でもある)によれば、実際は他にもユダヤ教の典礼に由来する素材が用いられているという。このように音だけでは何をもってどこからユダヤ的とみなせるのかは、ユダヤ人音楽家のあいだでも見解が分かれてしまう……。だからこそなのだろう、先ほど引用した論文でバーンスタインがユダヤ性と音楽の関係性について慎重だったのは。

《ファンシー・フリー》と『オン・ザ・タウン』~作曲家として成功

《エレミア》の完成の翌年、バーンスタインは1943年11月14日にブルーノ・ワルターの代役としてニューヨーク・フィルを指揮して大成功を収めるわけだが、その直前である秋頃(おそらく10月)にバレエダンサーで振付家のジェローム・ロビンズ(1918~98)から新作バレエ《ファンシー・フリー》(1944年4月初演)の音楽を依頼されている。

フォーキンやバランシンといったロシア・バレエ団と関わりの深い振付家の影響下にあるロビンズだが、ロシアの遺産から離れたアメリカらしい新作バレエの制作を進めていた。作曲の候補に挙がり、依頼を受けたジャズミュージシャンのレス・バクスター(1922~96)や作曲家ヴィンセント・パーシケッティ(1915~87/バーンスタインの師のひとり)が各々の理由で断った際、代わりに推したのが若きバーンスタインだった。この頃はバレエのクラスで伴奏をしたり、偽名でポピュラー音楽の編曲をしたり、ジャズミュージシャンの即興演奏を楽譜に書き起こしたりと様々な仕事を経験していたので、バレエに当時のポピュラー音楽を大胆に取り入れたいと考えていたロビンズにとってバーンスタインは理想のコラボレーターとなった。

バレエ《ファンシー・フリー》および、その物語を発展させたミュージカル『オン・ザ・タウン』(1944年12月初演)によって、1937年に亡くなったガーシュウィンのシンフォニックジャズを継ぎ、発展させたようなオーケストラ・スコアを書き、バーンスタインは作曲家としても成功を収める。そして彼は1947年の夏にイギリス出身の詩人W・H・オーデン(1907~73)による『不安の時代』を読んだことで、ピアノと管弦楽のための交響曲第2番を作曲し始めた。

フォーキンやバランシンといったロシア・バレエ団と関わりの深い振付家の影響下にあるロビンズだが、ロシアの遺産から離れたアメリカらしい新作バレエの制作を進めていた。作曲の候補に挙がり、依頼を受けたジャズミュージシャンのレス・バクスター(1922~96)や作曲家ヴィンセント・パーシケッティ(1915~87/バーンスタインの師のひとり)が各々の理由で断った際、代わりに推したのが若きバーンスタインだった。この頃はバレエのクラスで伴奏をしたり、偽名でポピュラー音楽の編曲をしたり、ジャズミュージシャンの即興演奏を楽譜に書き起こしたりと様々な仕事を経験していたので、バレエに当時のポピュラー音楽を大胆に取り入れたいと考えていたロビンズにとってバーンスタインは理想のコラボレーターとなった。

バレエ《ファンシー・フリー》および、その物語を発展させたミュージカル『オン・ザ・タウン』(1944年12月初演)によって、1937年に亡くなったガーシュウィンのシンフォニックジャズを継ぎ、発展させたようなオーケストラ・スコアを書き、バーンスタインは作曲家としても成功を収める。そして彼は1947年の夏にイギリス出身の詩人W・H・オーデン(1907~73)による『不安の時代』を読んだことで、ピアノと管弦楽のための交響曲第2番を作曲し始めた。

交響曲第2番《不安の時代》~ジャズをどのように捉えていたか

この詩には第二次世界大戦中にニューヨークのバーで偶然出会った若者4人が登場するのだが、そのうち唯一の女性であるロゼッタには(バーンスタインの理解によれば)ユダヤ人の父親がおり、どのように生きるべきかを導いてくれるモーセにあたる人物がいなかったことを嘆いているのだという。つまり交響曲第2番《不安の時代》(1949年)もまたユダヤ文化と繋がる作品であり、「不安」は交響曲第1番《エレミア》第3楽章の「嘆き」が変奏されたものなのだ。

《不安の時代》第2部のセクションB「マスク(≒仮面舞踏会)」では明確に音楽がジャズへと転じる。この部分の主題はミュージカル『オン・ザ・タウン』のために作曲されたが、最終的にカットされた「もう涙は残っていない(Ain't Got No Tears Left)」という楽曲の旋律からとられている。歌詞の大意は「希望はないが、いつか君を見つけよう。今夜でも明日でもないが、君が必要なのだ」と、絶望の淵にあるけれども完全に諦めてもいない状況を歌っており、この場面の内容と合致。この旋律を原曲よりも遥かに明るく前向きな雰囲気に変奏することで、《不安の時代》におけるポジティヴな要素としてジャズが際立っている。

この頃のバーンスタインがジャズをどのように捉えていたのかは、学士論文『アメリカ音楽への民族的要素の導入』での思考を発展させて1947年12月に書いた「万人向けスープ」と題した文章にあらわれている。

------

これまで、アメリカの作曲家たちによってアメリカ音楽の楽派を創る多くの試みがなされてきた。〔……〕すべての楽派は不成功に終わった。というのは、アメリカ人のすべてがインディアン〔アメリカ先住民〕でも、黒人でも、アイルランド人でもないからであり、他のいかなる民族的楽派も、一般のアメリカ人にとっては異国風に響くのが常だったからだ。

しかし、ジャズは万人のものである。〔……〕空気と同じものとなり、万人向けのスープとなったからだ。そしてこの始まりから30年弱の間、我らがアメリカ音楽は成長し続けてきた。ジャズこそが、真の出発点だったのである。〔……〕私も仲間入りしたい。

(岡野弁 訳)

------

「他のいかなる民族的楽派」にユダヤ文化も含まれていることは間違いない。対してアメリカという地で、アフリカ由来・ヨーロッパ由来・ラテン由来の音楽要素が混じり合った結果のミクスチャーとして生まれた「ジャズ」は、人種のサラダボウルであるアメリカを体現する音楽にふさわしいと気づいたのだろう。

さらに興味深いのは翌1948年4月に「私の《エレミヤ交響曲》のスケルツォ部分は、たしかにジャズではありませんが、もし私に本物で強固なジャズのバックグラウンドがなければ、書けなかったと確信しています」(岡野弁 訳)と書き残しており、過去の作品もジャズに寄せて理解してほしいという欲求が垣間見える。

この価値観は、アメリカ国内においてジャズの商業的な人気が1940年代なかばでピークに達していたこととも関わっていると考えられる。第二次世界大戦後に戦争の特需がなくなったことでビッグバンドは解散が相次いだが、代わりに腕利きのミュージシャンたちが小編成で即興を競い合うビバップおよびそこから派生したスタイルのジャズが芸術的にも評価され、白人のエリート層に売れるレコードも数多く登場。1950年代も引き続き、ジャズはアメリカ音楽のメインストリームと呼べる状況だったのだ。そうした時流にも乗って、1940年代半ば~1950年代のバーンスタイン作品にはジャズのサウンドが刻印されていったのだろう。

《不安の時代》第2部のセクションB「マスク(≒仮面舞踏会)」では明確に音楽がジャズへと転じる。この部分の主題はミュージカル『オン・ザ・タウン』のために作曲されたが、最終的にカットされた「もう涙は残っていない(Ain't Got No Tears Left)」という楽曲の旋律からとられている。歌詞の大意は「希望はないが、いつか君を見つけよう。今夜でも明日でもないが、君が必要なのだ」と、絶望の淵にあるけれども完全に諦めてもいない状況を歌っており、この場面の内容と合致。この旋律を原曲よりも遥かに明るく前向きな雰囲気に変奏することで、《不安の時代》におけるポジティヴな要素としてジャズが際立っている。

この頃のバーンスタインがジャズをどのように捉えていたのかは、学士論文『アメリカ音楽への民族的要素の導入』での思考を発展させて1947年12月に書いた「万人向けスープ」と題した文章にあらわれている。

------

これまで、アメリカの作曲家たちによってアメリカ音楽の楽派を創る多くの試みがなされてきた。〔……〕すべての楽派は不成功に終わった。というのは、アメリカ人のすべてがインディアン〔アメリカ先住民〕でも、黒人でも、アイルランド人でもないからであり、他のいかなる民族的楽派も、一般のアメリカ人にとっては異国風に響くのが常だったからだ。

しかし、ジャズは万人のものである。〔……〕空気と同じものとなり、万人向けのスープとなったからだ。そしてこの始まりから30年弱の間、我らがアメリカ音楽は成長し続けてきた。ジャズこそが、真の出発点だったのである。〔……〕私も仲間入りしたい。

(岡野弁 訳)

------

「他のいかなる民族的楽派」にユダヤ文化も含まれていることは間違いない。対してアメリカという地で、アフリカ由来・ヨーロッパ由来・ラテン由来の音楽要素が混じり合った結果のミクスチャーとして生まれた「ジャズ」は、人種のサラダボウルであるアメリカを体現する音楽にふさわしいと気づいたのだろう。

さらに興味深いのは翌1948年4月に「私の《エレミヤ交響曲》のスケルツォ部分は、たしかにジャズではありませんが、もし私に本物で強固なジャズのバックグラウンドがなければ、書けなかったと確信しています」(岡野弁 訳)と書き残しており、過去の作品もジャズに寄せて理解してほしいという欲求が垣間見える。

この価値観は、アメリカ国内においてジャズの商業的な人気が1940年代なかばでピークに達していたこととも関わっていると考えられる。第二次世界大戦後に戦争の特需がなくなったことでビッグバンドは解散が相次いだが、代わりに腕利きのミュージシャンたちが小編成で即興を競い合うビバップおよびそこから派生したスタイルのジャズが芸術的にも評価され、白人のエリート層に売れるレコードも数多く登場。1950年代も引き続き、ジャズはアメリカ音楽のメインストリームと呼べる状況だったのだ。そうした時流にも乗って、1940年代半ば~1950年代のバーンスタイン作品にはジャズのサウンドが刻印されていったのだろう。

『ウエスト・サイド・ストーリー』~北米と中南米を「アメリカ音楽」として包摂

そうした作品のなかでやはり取り上げておきたいのがミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』(1957年初演)である。バーンスタインの記録によれば、このプロジェクトのはじまりとなったのは1949年1月6日にロビンズからかかってきた電話で提案された、『ロメオとジュリエット』の現代版としてアメリカのスラム街を舞台に、ユダヤ(キャピュレット家&ジュリエット)とカトリック(モンタギュー家&ロメオ)の対立に置き換えて描くというアイデアだった。前者をプエルトリコ人に変更したことで、本作に多くのラテン系ダンスナンバーが組み込まれることになったので、ユダヤ人設定のままでは音楽の方向性はまるで違うものになっていただろう。

またバーンスタインが学士論文『アメリカ音楽への民族的要素の導入』の時点で、「ルンバのリズム」を取り上げて、ジャズのなかにはメキシコやキューバといったラテンアメリカに由来する要素が流れ込んでいる、と指摘していたことをここで思い出したい。彼はマンボ(ルンバとジャズを融合させたダンス音楽)やキューバ系のチャチャチャといったラテン音楽を広義のジャズとして捉え直すことで「異国風」に響かせず、北米だけでなく中南米もアメリカ音楽として包摂しようと試みた作品が『ウエスト・サイド・ストーリー』であったといえるのだ(こうした考え方は、個別の文化を尊重しようとする現代のダイバーシティ観とはそぐわないかもしれないが、実にバーンスタインらしい)。

またバーンスタインが学士論文『アメリカ音楽への民族的要素の導入』の時点で、「ルンバのリズム」を取り上げて、ジャズのなかにはメキシコやキューバといったラテンアメリカに由来する要素が流れ込んでいる、と指摘していたことをここで思い出したい。彼はマンボ(ルンバとジャズを融合させたダンス音楽)やキューバ系のチャチャチャといったラテン音楽を広義のジャズとして捉え直すことで「異国風」に響かせず、北米だけでなく中南米もアメリカ音楽として包摂しようと試みた作品が『ウエスト・サイド・ストーリー』であったといえるのだ(こうした考え方は、個別の文化を尊重しようとする現代のダイバーシティ観とはそぐわないかもしれないが、実にバーンスタインらしい)。

《ミサ曲》~あらゆる音楽スタイルを包摂

こうした音楽ジャンルの包摂という観点で次の段階に進むのは、ジョン・F・ケネディ・センターのこけら落としのために委嘱された《ミサ曲》(1971年初演)だ。ユダヤ教徒であるバーンスタインがカトリックのミサを大胆に翻案した宗教音楽であると同時に、シアターピースと銘打たれているので舞台作品でもある。ミサの典礼文をもとにした台本の執筆はバーンスタイン自身に加え、フォークロックのポール・サイモン(1941~)、ロックミュージカルのスティーヴン・シュワルツ(1948~)が協力しており、ロックやブルース、さらには宗教音楽であるゴスペルによって神と宗教への不信が描かれ、終盤では主人公たるカトリックの司祭さえも信仰が揺らいでしまう。

神への冒瀆(ぼうとく)とも捉えられかねない言葉の数々は「エレミアの哀歌」や「レビ記」など、ユダヤ教の伝統には珍しくないというのがバーンスタインの主張だった。

神への冒瀆(ぼうとく)とも捉えられかねない言葉の数々は「エレミアの哀歌」や「レビ記」など、ユダヤ教の伝統には珍しくないというのがバーンスタインの主張だった。

交響曲第3番《カディッシュ》~ユダヤ教と純粋に向き合う

同様のテーマは作曲者ひとりでテキストを編集・執筆した交響曲第3番《カディッシュ》(1963年初演/1977年改訂)で先行して扱われていた。だがバーンスタインが触れてきたあらゆる音楽スタイルを包摂したかのような《ミサ曲》に対して、《カディッシュ》ではジャズを含むポピュラー音楽を想起させる要素がほとんど聴こえてこない。言い換えれば、積極的にアメリカを体現する音楽であろうとしていないのだろう。そう考えてみれば、バーンスタインがユダヤ教という自身のバックグラウンドと純粋に向き合おうとしたのが《カディッシュ》だったことが視えてくる。

小室敬幸(作曲・音楽学)

小室敬幸(作曲・音楽学)

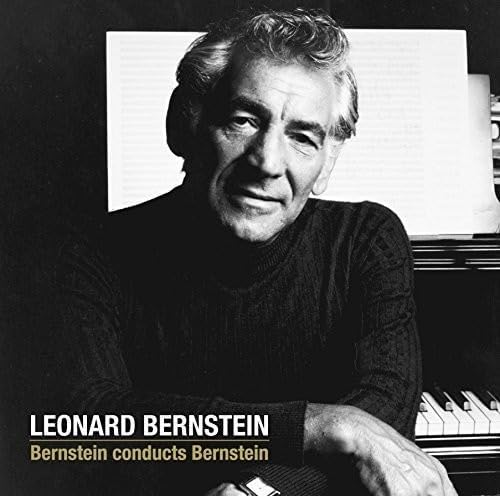

【CD】

バーンスタイン自作自演集

〔交響曲第1番《エレミア》/交響曲第2番《不安の時代》(オリジナル版と改訂版)/交響曲第3番《カディッシュ》(1963年版)/『ウエスト・サイド・ストーリー』から〈シンフォニック・ダンス〉/セレナード/チチェスター詩篇/歌劇『タヒチ島の騒動』 他〕

レナード・バーンスタイン指揮

ニューヨーク・フィル カメラータ・シンガーズ

ジェニー・トゥーレル(メゾソプラノ)フェリシア・モンテアレグレ(語り) 他

〈録音:1950〜74年〉

[ソニー・クラシカル/SICC1901〜10(10枚組)]

*バーンスタインは1958年、妻で女優のフェリシアが題名役を演じたオネゲルの《火刑台上のジャンヌ・ダルク》を上演したことがあり、妻と共演できる作品という狙いも《カディッシュ》誕生の要因となった。このBOXに収録されている《カディッシュ》は彼女が語りを担ったアメリカ初演の3ヶ月後の録音。ユダヤ系の血筋を引いていたとはいえフェリシアがユダヤ教に改宗したのは結婚前だ。それにもかかわらず圧倒的な熱量で、作品のメッセージを伝えてくれる。

バーンスタイン自作自演集

〔交響曲第1番《エレミア》/交響曲第2番《不安の時代》(オリジナル版と改訂版)/交響曲第3番《カディッシュ》(1963年版)/『ウエスト・サイド・ストーリー』から〈シンフォニック・ダンス〉/セレナード/チチェスター詩篇/歌劇『タヒチ島の騒動』 他〕

レナード・バーンスタイン指揮

ニューヨーク・フィル カメラータ・シンガーズ

ジェニー・トゥーレル(メゾソプラノ)フェリシア・モンテアレグレ(語り) 他

〈録音:1950〜74年〉

[ソニー・クラシカル/SICC1901〜10(10枚組)]

*バーンスタインは1958年、妻で女優のフェリシアが題名役を演じたオネゲルの《火刑台上のジャンヌ・ダルク》を上演したことがあり、妻と共演できる作品という狙いも《カディッシュ》誕生の要因となった。このBOXに収録されている《カディッシュ》は彼女が語りを担ったアメリカ初演の3ヶ月後の録音。ユダヤ系の血筋を引いていたとはいえフェリシアがユダヤ教に改宗したのは結婚前だ。それにもかかわらず圧倒的な熱量で、作品のメッセージを伝えてくれる。