第2回 バーンスタインとの「運命の出会い」

取材・文/長坂道子(エッセイスト)Michiko NAGASAKA

(企画協力/平岡拓也)

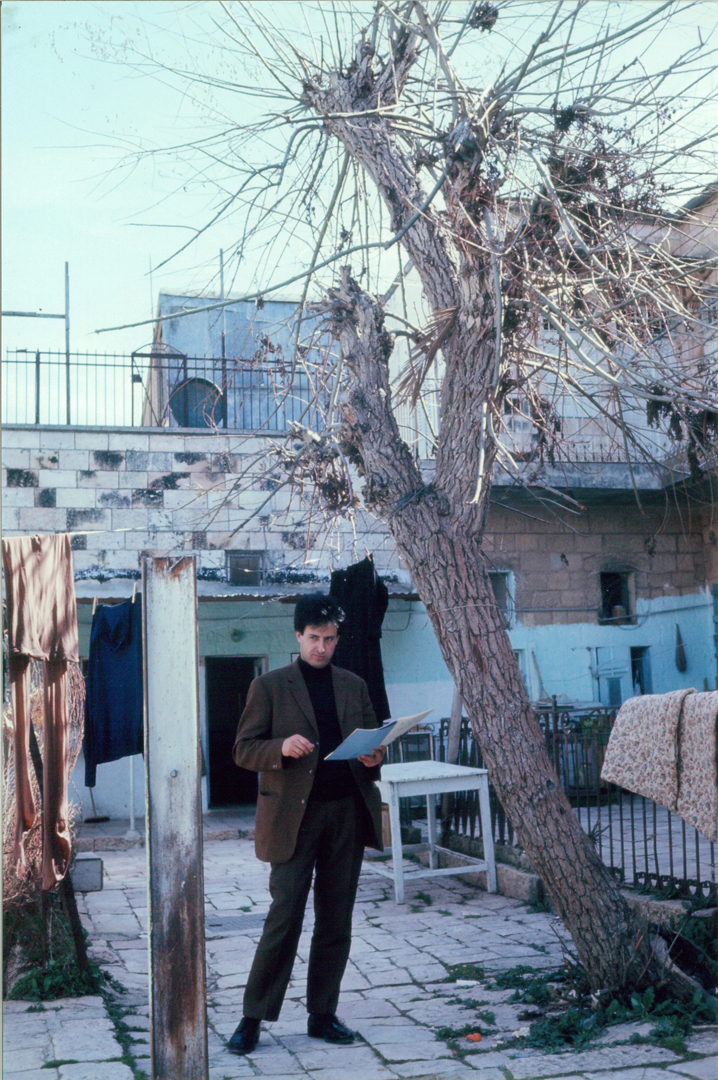

生家を訪ねたエリアフ・インバル(1969年/33歳頃)。建物は上階がアパート、真ん中に中庭がある回廊式の典型的な地中海様式。

16歳でバカロレア(高校卒業資格)を取得したインバル青年は、兵役を間近に控え、人生の選択を迫られる経験をする。将来進む道を軍に申告しなくてはならず、音楽と共に科学一般、とりわけ物質の原子理論、また生物学における人間の細胞の研究という分野にも非常に興味があったが、「いずれも真剣勝負のフルタイム業。音楽と二足の草鞋というわけにはいかない」ことを十分承知していたからだ。結局、諦めたのは「科学の道」だった。しかしそのおかげで「兵役の前にエルサレム音楽アカデミーに進学して課程修了まで兵役義務は延期となる」特例を付与されたのだった。

エルサレム音楽アカデミー

「アカデミーではハーモニー、音楽史、対位法など全てを勉強しました。教師たちはいずれも非常に能力の高い人たちでした。たとえば作曲と音楽分析を習ったヨーゼフ・タール(Josef Tal/1910~2008)。イスラエルの最も重要な作曲家の1人で、作曲家として進化していく中で、伝統的セファーディ(中東や北アフリカのユダヤ人)や中東地域のユダヤ音楽など、あの地域のローカルな音楽を彼自身の、非常に構造的な音楽の中に取り入れた人でした。あるいはヴァイオリンの先生だったローラン・フェニヴェッシュ(Lorand Fenives/1918~2004)。彼はイスラエル・フィルのコンサートマスターでもありましたが、後にカナダのトロントに移住し、ヴァイオリンの教授として、半世紀にわたって偉大なヴァイオリン奏者たちを世に送り出しました。その素晴らしいメソッドのおかげで、私はもう60年くらいヴァイオリンの練習をしていませんが、今でも、ヴァイオリンを手にしたら、どう持って、どう弾くか、正確にすぐやって見せることができます。またオーケストラに、どう聞こえて欲しいかを弾いてみせることもできるのです」

例外的な教師陣に恵まれた幸福なアカデミー時代。在学中はイスラエル・フィルの生演奏にも数多く接し、クーベリックやバーンスタイン、ジュリーニ、ミトロプーロス、マルケヴィッチ等の指揮にもライヴで触れたという。20歳(1956年)で受けた卒業試験の主任試験官はユーゼフ・カミンスキ(Józef Kamiński/1903~72/ポーランド出身のヴァイオリン奏者・作曲家で1936年にパレスチナ管弦楽団〔現イスラエル・フィル〕のコンサートマスターとしてパレスチナへ移住)。インバル青年はベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を弾き、ディプロマを取得した。

卒業時に当時の学長に「エリアフ、これからどうするつもり?」と聞かれたインバル青年は、迷いなく「指揮者になります」と答えた。「正気か」と彼女は目を丸くし、「あなたはとても優秀なヴァイオリン奏者なのに指揮者の道を選ぶのか」とたいそう驚いたという。しかし氏の決意は変わらなかった。「学長は私の13歳の時の決意がすでに固かったことをそもそも知らず、いずれにせよ、彼女が賛成する必要すらなかった。なぜならその選択は私自身のもので、これが自分の運命だという確信があったから」だった。

軍隊のオーケストラに入団

さて、この後、いよいよ兵役となるのだが、「最初の3ヶ月の総合訓練期間は、何キロも走らされたり、発砲練習させられたり。本当に大嫌いでした(笑)」

訓練期間中は砂地にテントを張ってそこで寝起きしていたそうだが、インバル訓練兵、「実はそこにスコアをたくさん持ち込んだ」のだという。「ベートーヴェンの交響曲や私自身も演奏者として勉強したヴァイオリン協奏曲、バルトークの管弦楽のための協奏曲、ショスタコーヴィチの交響曲第5番などなど。嫌いな訓練をやらされている間に、ずっと頭の中にこうした曲を響かせて、それでなんとか乗りきったのです」

訓練期間終了後は「兵役として」軍隊のオーケストラに入団する。与えられたポジションはコンサートマスター兼指揮者のアシスタント。「軍隊オーケストラという仕組み、これは我々若い音楽家には非常に幸運なものでした。2年半の兵役期間中、全く音楽の練習ができないというのは良くない。でもこのオーケストラのおかげで演奏を続けることができ、そして団員の多くがその後にイスラエル・フィルとか放送オーケストラなどに行きました。演奏家の貯蔵池のような場所だったのですね」

軍隊だから吹奏楽団における仕事もこなしたそうだが、当時の指揮者シャローム・ロンリ=リクリス(Shalom Ronli-Riklis/1922~94)のもとで、非常に貴重な体験を積んだ3年間だった。

たどり着けなかったバーンスタインの楽屋

兵役時代のそんなある日、イスラエル・フィルから軍隊のオーケストラに「そちらにインバルという者はいるか」という照会の電話がかかってきた。「明日、バーンスタインの前で指揮するために彼を寄こしてください」とのことだった。何を指揮したいかと聞かれた彼が答えたのは「ベートーヴェンの《コリオラン》序曲」。急なことではあったが、ちょうどその頃、スコアを読んでいた曲だったからだ。

それは正式なコンペティションではなく、バーンスタインに、イスラエルの指揮者をベテランから駆け出しまで何人か紹介しようというイスラエル・フィルの試みだった。しかし、せっかくのその日、不運なことに氏はインフルエンザでひどい高熱。それでも何とか出かけて行き、何とか指揮もした。するとホールに座って聴いていたバーンスタインに、「後で私のところに来なさい。推薦状を書いてあげよう」と言われたのだった。

夢のようなこの申し出に、重い体を引きずり、とにかく彼の部屋に行こうと階段を登っていくと、その日呼ばれた中で最も名の確立した指揮者がそこに立ちはだかっている。

「これより先は立ち入り禁止だ」

「マエストロの部屋に行くんです、後で来なさいと言われたので」

「いやいや、彼は誰も呼んじゃいない」

体調が悪すぎて反論する気力もなく、すんなり諦めてそのまま帰ってきてしまったとのことだが、この日の邂逅が、後にインバル氏の運命の扉を開くことになろうとは、彼自身、まだ知る由もないのであった。

レナード・バーンスタイン(1950年代)

指揮こそが私の運命だった

兵役を終えた22歳のインバル氏は、地元イスラエルのテルアビブ・オペラ、ラマト・ガン室内管弦楽団、ハイファ交響楽団で仕事をした。いずれもコンサートマスター、あるいは共同コンサートマスターのポジションだったが、その間、実に多くの指揮者のもとで演奏した。イスラエル人ゲオルグ・シンガー(1908〜80/Georg Singer)など、素晴らしい指揮者が多くいた一方、どういうわけか団員のリスペクトを得られない人もいた。「例えばある指揮者は、大変優れた音楽家だし、耳も良く、あらゆる細部を把握していました。にもかかわらずリスペクトを得られない。なぜなら音楽の感情的、精神的なエッセンスを伝えることができなかったからでした」

様々な指揮者の指揮を細かく観察した時代。良い指揮者、あまり良くない指揮者、ミスしたところ、良いコメント、不必要なコメント……。「オーケストラで演奏したこと、しかし指揮者の耳で聞きながら演奏したこと、これはまた、最高の学校ともいうべき体験でした」

指揮者として羽ばたく以前のインバル氏が、指揮という営みのなんたるかをじっくり観察し、考えていた、それはいわば孵化期とも呼べそうな数年間。その孵化期において、氏はまた、「偉大な作曲家」パウル・ベン=ハイム(1897~1984/Paul Ben-Haim)のもとで作曲のレッスンも受けていたが、「あなたを教えるのは光栄だから」とレッスン代を受け取らなかったそう。

あるレッスンでオーケストレーションの課題を与えられた若きインバル氏はオーボエにピアニッシモで低いレ♭の音を与えた。「先生は、うーん、オーボエにとってこの音を出すのはおそろしく難しい、とおっしゃった。はい、わかっています。けれど、昨日、オペラ『ラ・トラヴィアータ』で僕も演奏しましたが、オーボエはこの音、ちゃんと出してましたから、と答えました。つまり、毎晩のようにピットで演奏していた私には理論だけじゃなく実践の応用もあったということですね」

そうした若き日々、最初の大きな恋愛体験もいくつかあり、ある日その一つが残念ながら終わりを迎えてしまった。「打ちのめされ、傷心の思いで作曲したんです。リゲティ(1923~2006)の音楽を当時は知らなかったけれど、それはどこかリゲティを思わせる感じ、おそらくは中東の音楽の影響もあったのでしょう。するとベン=ハイム先生は、君、これは出版すべきだ、と言うんですね。いいえ、私は作曲家ではありませんから、と答えた。失恋で作曲、それはいいんです(笑)。でも私は自分のことを作曲家と思ったことは実に一度もないのです。作曲の勉強をしたのは、それが指揮者となるのに役に立つと思ったからなのです」

音楽の歴史の中で、聴衆に受け入れられてきたのは「常に本質的で必然的なもの、作曲家の血で、涙で書かれた曲たちなのだった」と氏は言う。「ベートーヴェンを、シューベルトを見てごらんなさい。そしてマーラーを。その苦難に満ちた人生を思ったら、音符を2つ書くことですら、奇跡のようなもの」

偉大な作曲家であるためには、作曲は生存の必要性から生まれるものでなければならない、そうでなければそれは単なる娯楽でしかない。そう確信するインバル氏は言う。「私は音楽というものを非常に強く感じた。だからその感じるものを解釈という仕方でリアリティにしなければならなかった。それこそが私の運命だったのです」

バーンスタインの推薦状

その道に向けての大きな第一歩はパリへの留学。そしてそれを「現実のもの」にしてくれたのが、実は前述のバーンスタインだった。演奏家として仕事をしながらいつか外国で本格的に指揮の勉強をしたいと強く願ったインバル氏は、2年前のバーンスタインの言葉を思い出し、思い切ってマエストロに手紙を書いた。「覚えていらっしゃいますか。私に推薦状を書いてくださるとおっしゃいました。外国に勉強に行きたく、奨学金に応募しようと思っています」

それを受けて、バーンスタインはすぐに推薦の手紙を書いてくれた。「私のキャリアは、まさにバーンスタインに負っています。もちろん、試験はありましたよ、あらゆるテスト。でも、彼の推薦状はやはり大きな重みを持っていたと思います」。こうしてインバル氏は難関の奨学金を獲得し、パリ国立高等音楽院・指揮科への入学を果たした。1960年、24歳の年だった。