第4回 音楽が「至福の瞬間」をもたらす時

取材・文/長坂道子(エッセイスト)Michiko NAGASAKA

(企画協力/平岡拓也)

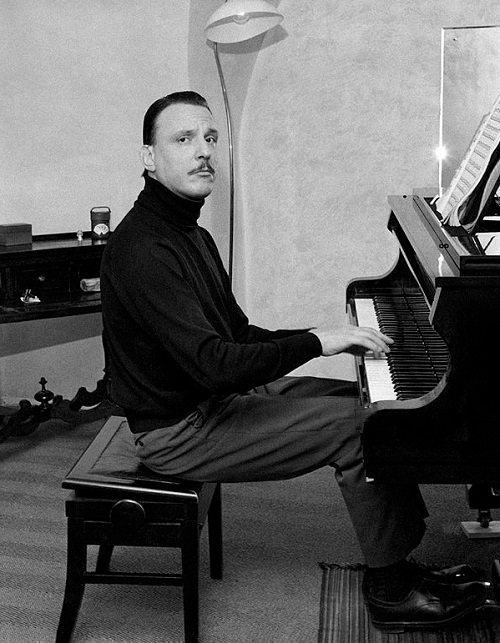

アレーナ・ディ・ヴェローナで『ドン・カルロ』を指揮したインバル(1969年/33歳)

逸話に満ちた若き日々

グィード・カンテッリ国際指揮者コンクール優勝(1963年)が指揮者・インバル氏の事実上のデビューとなったことは前稿で触れたが、早速その翌年、祖国のイスラエル・フィルとの初仕事の機会が巡ってくる。かつてはホールにこっそり忍び込み、物陰に隠れて彼らのリハーサルに聞き入ったものだったし、バーンスタインとの縁を取り持ってくれたのもこのオーケストラ。「実は私と同い年なんですよ」と、氏が親愛の情を込めて語るのもうなずけるところだが、この楽団は英国委任統治領時代の1936年、まさにインバル氏の生まれた年に誕生(当時の名称は「パレスチナ交響楽団」)。ヒトラー台頭に伴い、ヴァイオリンの巨匠ブロニスラフ・フーベルマン(1882~1947)が、ヨーロッパのユダヤ人仲間を集めて聖地イスラエルに偉大な交響楽団を創設する企図で結成された。旗揚げ公演の指揮者はトスカニーニだった。

「イスラエル・フィルとは国内外で実に多く仕事をしましたが、その中でとりわけ思い出深い演奏会があります」―それは国の北の方で兵士たちのために行われた慰問コンサート。「チケットもなく、報酬もない」ボランティアの演奏会だったが、不運なことにこの日、インバル氏はインフルエンザで大変な高熱。しかしキャンセルするわけにはいかない。会場に着いた時には立っていられないほどだったが、大変な汗をかきながらなんとか振り切ったのは、ベートーヴェンの第5交響曲だった。

「すると何が起きたと思います?」

汗だくで演奏を終えた後、熱はすっかり下がり、インフルエンザも忽然と消えていたのだという。

「これが音楽の力なのだ」と氏は続ける。「よく聞かれるんですよ、そのお歳でどうしてそんなエネルギーが、と。音楽なんです。音楽は、私にとっては“仕事”ではない。存在そのもの、生存そのものなのです」

イスラエル・フィルとともに、やはり祖国のラマト・ガン室内管弦楽団ともこの頃、精力的に仕事をしたインバル氏だが、こちらでも一つ、印象的なエピソードがある。それは「カンテッリ・コンクール優勝を受けて彼らとのツアーの提案があり、フランス、イタリア、スペイン、そしてスイスを巡って演奏した時のこと」。小さな町々にも出かけて行き、通算50回以上コンサートをしたが、そんな強行軍の最中、スイスでの公演を控えた夜。インバル氏と団員の一部はすでに東部の町、フラウエンフェルトの会場に到着していたが、残りの団員の姿がない。その晩のスイスは雪。別の電車で会場に向かって移動中だった残りの団員たちは、しんしんと降り積もる雪に埋もれた駅名の表示が見えず、なんと数駅も乗り過ごしてしまった。そのために到着が大幅に遅れるということらしかった。とうとう開演時間になってしまったので、ともかくそこにいるメンバーだけで舞台に立ち、「大変申し訳ないのですが、雪のために到着できない団員がいまして……」と挨拶したところ、聴衆は1時間半、ただただ待ってくれたのだという。「そしてやっと到着した団員たちも交えて、演奏しました。私のキャリアで最初に行った大きなツアーに伴う、忘れ得ぬ思い出です」

初めての日本公演

イスラエルやヨーロッパ各国はもちろんのこと、アメリカからの招聘も受け、精力的に世界各地で演奏活動を行っていたこの時期、1973年にインバル氏は初来日を果たす。読売日本交響楽団との仕事で、演奏したのはマーラーの第5交響曲だった(※1)。

「出会った当初、読響はマーラーの音を持っていませんでした。私は徹底的に集中する指揮者なのですが、そんな私とリハーサルをして、読響の彼らはもうヘトヘトでした。そして私もヘトヘト(笑)。しかしコンサートは読響にとって画期的な節目となりました。彼らも、そして批評もその意見でした」

時をおかず、次は日本フィルからの依頼が舞い込む。「彼らとは1977年、79年、82年にコンサートをやり、九州公演なども指揮しました」(※2)。当時のプログラムはチャイコフスキーやベートーヴェンなど名曲が中心。しかしインバル氏の方から「オーケストラがこれまでやったことのない曲をやってみましょう」と提案。その結果、プログラムにマーラーを入れることになったという。

「読響の時同様、この時もマーラーの音に到達するため、オーケストラのメンバーはリハーサルごとに疲労困憊でした。本番でも、休憩になるや否や、舞台裏で皆が一斉にストレッチを始めて体をほぐしていたものでした。これまでと違う音に至るために、それはそれは集中して演奏しなくてはなりませんでしたから」

この時のマーラーが、インバル氏の金字塔的なマーラー全曲録音プロジェクトのきっかけをもたらすことになったのだが、その話は後の機会に譲るとしよう。

※1 エリアフ・インバル初来日の記録

読売日本交響楽団 第94回定期演奏会

1973年6月20日 東京文化会館

ウェーベルン:管弦楽のための6つの小品 op.6

モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番

(独奏/藤川真弓)

マーラー:交響曲第5番

※2 エリアフ・インバル 日本フィルとの演奏記録 (音楽教室などは省略)

1977年

第292回東京定期演奏会

5月23日 東京文化会館

ハイドン:交響曲第88番

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番

(独奏/舘野 泉)

ストラヴィンスキー:バレエ組曲《火の鳥》(1945年版)

第293回東京定期演奏会

6月18日 東京文化会館

モーツァルト:交響曲第40番

マーラー:交響曲第1番《巨人》

第18回横浜定期演奏会

6月19日 神奈川県民ホール

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番

(独奏/野島 稔)

チャイコフスキー:交響曲第5番

定期以外の演奏会

5月28日 九州公演(長崎)

6月3日 九州公演(熊本)

6月4日 九州公演(大分)

6月10日 東京厚生年金会館(新宿)

1979年

第316回東京定期演奏会

10月29日 東京文化会館

ハイドン:交響曲第85番《王妃》

廣瀬量平:チェロ協奏曲《悲(トリステ)》

(独奏/岩崎 洸)

ベートーヴェン:交響曲第3番《英雄》

第33回横浜定期演奏会

11月10日 神奈川県民ホール

ロッシーニ:歌劇『セビリアの理髪師』序曲

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 (独奏/前橋汀子)

ベルリオーズ:幻想交響曲

第317回東京定期演奏会

11月19日 東京文化会館

マーラー:さすらう若人の歌 (独唱/ヴェラ・ソウクポヴァー)

マーラー:交響曲第9番

定期以外の演奏会

10月16日 大阪フェスティバルホール

10月17日 広島郵便貯金ホール

10月18日 米子市民体育館(鳥取)

10月20日 鳥取市民体育館

10月21日 島根県民会館(松江)

10月22日 姫路市文化センター(兵庫)

11月2日 我孫子市民会館(千葉)

11月4日 東京文化会館(ファミリーコンサート)

11月9日 名曲コンサート

11月11日 習志野演奏会(千葉)

1982年

第343回東京定期演奏会

5月11日 東京文化会館

ヴェルディ:レクイエム

(独唱/曽我栄子、伊原直子、小林一男、池田直樹)

(日本フィルハーモニー協会合唱団)

第48回横浜定期演奏会

5月29日 神奈川県民ホール

ベートーヴェン:序曲《コリオラン》

ベートーヴェン:交響曲第6番《田園》

ベートーヴェン:交響曲第5番《運命》

第344回東京定期演奏会

6月3日 東京文化会館

モーツァルト:フルート協奏曲第1番

(独奏/イレーナ・グラフェナウアー)

マーラー:交響曲第6番《悲劇的》

定期以外の演奏会

5月12日 福島県文化センター

5月16日 川俣町中央公民館(福島)

5月17日 宮城県民会館

5月18日 須賀川市文化センター(福島)

5月30日 民音定期

資料・情報提供:公益財団法人読売日本交響楽団

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

「天使が降りてきた」

世界を駆け巡って演奏活動をこなしていたこの時期にはまた、素晴らしいソリストたちとの共演の機会も多数もたらされた。

「ヤッシャ・ハイフェッツ(1901~87)、ユーディ・メニューイン(1916~99)、ジノ・フランチェスカッティ(1902~91)など、往年の偉大なヴァイオリニストたちと共演しました。ああそして、イヴリー・ギトリス(1922~2020)! なんと特別なヴァイオリニストでしたでしょう」

「チェリストでは古い世代のフランス系、ポール・トルトゥリエ(1914~90)、モーリス・ジャンドロン(1920~90)、アンドレ・ナヴァラ(1911~88)、ピエール・フルニエ(1906~86)など。ピアニストではアルトゥール・ルービンシュタイン(1887~1982)、クラウディオ・アラウ(1903~91)。そして、ジーナ・バッカウアー(1913~76)、クリフォード・カーゾン(1907~82)、アリシア・デ・ラローチャ(1923~2009)など、実に素晴らしいピアニストでした」

そんな中、とりわけ印象深いのはアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(1920~95)だったという。

「彼をソリストに迎え、イスラエル・フィルと10回コンサートをしました。最初の6回はモーツァルトのピアノ協奏曲第25番ハ長調K.503でしたが、まるで天使が降りてきて弾いている、あるいはモーツァルト自身がそこでピアノを弾いているようでした。私にとって、それはまさにパーフェクション。モーツァルトと一つになったようでした」

こうした経験のことを、インバル氏はしばしば “moment de grâce”(モモン・ドゥ・グラース)というフランス語で形容する。「至福の時」「恩寵の瞬間」とでも訳し得るだろうか。ミケランジェリに関しては「彼はいつもというわけではないのですが、時々、そうした境地に到達した」のだという。「この時のモーツァルトもそうでしたが、特にドビュッシーにおいてそれが顕著でした。我々はどこか“別の場所”にもっていかれるのです。ブラームスのバラード第4番(ロ長調op.10-4)! 誰1人としてあのように弾く人はいない。ファンタスティックでした。彼は音楽を深く理解し、その極限的な正確さにもかかわらず、音楽に自由を与えることができる。それが彼の音楽をかくも素晴らしいものにするのです」

アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ

(イタリア、ボルツァーノ/1960年12月)

宇宙と一体になる音楽体験

ミケランジェリの音楽を通し、また自身が指揮をする音楽を通し、インバル氏自身もまた、指揮をする中で “moment de grâce” の境地に触れる経験を幾度もしてきたそうだが、そうした瞬間というのは、宇宙と自分が一体化する神秘的な感覚が訪れるのだと分析する。そして氏がここでいう宇宙とは、哲学者バールーフ・デ・スピノザ(1632~77)のいう「コスモス」と意を同じくする。

「私は大変宗教的な家庭に生まれましたが、12歳でそうした宗教的なものと一旦決別し、唯物主義的な世界観に切り替えたのです。それまでは神が世界を創造した、と信じていましたが、12歳で自分の中に大きな変化が起き、すべては物理学的、物質的、科学的に説明されうる、というふうに世界を理解するようになったのです。しかしその世界観はそう長くは続きませんでした。音楽が私をスピリチュアルなものに再び連れ戻したからです。しかしそれはもはや宗教ではなく、宇宙というものでした。そんな私にとって、スピノザの哲学は一つの啓示のようにしてその世界を説明してくれるものだったのです」

インバル氏がスピノザの哲学と出会ったのはエルサレムのアカデミーに在学していた頃。世界の理解を求めていろいろな哲学書に読みふける中、スピノザのいう宇宙とは、人が神と呼び、自然の摂理と呼び、その他、様々な名称で呼ぶもの、その神秘の前に畏怖の念を抱いてきたものであることを理解するようになったという。

「宗教にはその居場所というものがある、人は自分が信じたいものを信じればもちろんそれでいいのです。しかし宗教が存在する理由ということになると、それは宇宙の存在ということではないのか。スピノザは、宇宙それ自体、我々が過去、現在、未来にわたって理解しうる形での宇宙、理解し得ないものとしての宇宙、それこそが創造の力(power of creativity)なのである、というのですね。しかも彼のそうした創造論は非常に人道的、道徳的なものでもあり、その点にも私は大きく共感したのです」

音楽には、こうした宇宙が内包する創生、神秘、数学が、「音楽の音という形で」全部入っている、と考えるインバル氏。さすれば音の数学的側面というものへの鋭い感受性を持つ人がいるのも理にかなったこと。「音楽的な音というものはさまざまな構造を創造するのです。小さな塊、大きな塊、ハーモニー、高音と低音の組み立て、こうした構造が音楽をかくまで素晴らしいものにするのです。少なくとも偉大な音楽というものを」

そしてそれは単に素晴らしいだけではない。「偉大な音楽を演奏する時、演奏者が至福の時に到達するならば、音楽は空(くう)に放たれ、宇宙の創造的な力と一体になるのです」

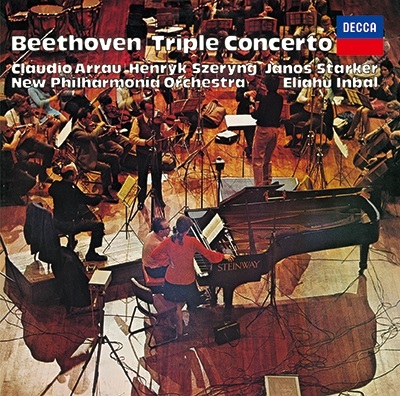

【CD】

①ベートーヴェン:ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲

②ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲

ヘンリク・シェリング(ヴァイオリン)ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ)①クラウディオ・アラウ(ピアノ) ①エリアフ・インバル指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 ②ベルナルト・ハイティンク指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

〈録音:1970年9月 ①ワトフォード・タウン・ホール、ロンドン ②コンセルトヘボウ、アムステルダム〉

[タワーレコード/デッカ PROC1515]

*ベートーヴェンの三重奏曲は、インバル初期の名盤の一つ。大家アラウに壮年期のシェリングとシュタルケルを迎え、最年少(34歳)のインバルが統率力を発揮、引き締まった演奏を展開している。ジャケット写真は録音セッションの様子。

フランクフルト放送交響楽団との出会い

さて、デビュー以来、指揮者としての順調なキャリアを重ねてきたインバル氏にとってとても重要なコンサートが一つある。

1972年、フランクフルト放送交響楽団(現在の正式名称はドイツ語でhr-Sinfonieorchester、英語でFrankfurt Radio Symphony)とのこの公演では、冒頭にウェーベルンの《管弦楽のための6つの小品》op.6を演奏。

「《6つの小品》は素晴らしい曲ですが、ウェーベルンはミニマリストで音の数がとても少ないんですね。原典版(1909年/4管編成)ではたくさんの楽器を入れていましたが、1928年版(2管編成)では随分減らしていて、こちらの方が私は好きなのです」

そんなウェーベルンに始まり、次いでピンカス・ズーカーマンのチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲、最後にシューマンの第4交響曲。それがこの日のプログラムだった。

後になってわかったことだったが、実はこの日は、インバル氏の仕事仲間でもあるミヒャエル・ギーレン(1927~2019)がフランクフルト放送交響楽団の首席指揮者になる契約書にサインするわずか数日前。にもかかわらず、上記のコンサートで出された「インバルとやりたい」という団員たちの希望を受け、舞台裏でインバル氏に同ポストの打診があった。さらにその直後のミュンヘンでのコンサート(こちらではドビュッシーなどを演奏)にもオーケストラの経営陣は聴きにやってきた。今回は契約書を携えて。

「ギーレンの件、私は本当に知らなかった、誓って知らなかったのです。もし知っていたら仲間の契約を破棄させることになるその申し出は受けなかったでしょう」(※3)

事情を知らぬインバル氏は契約書にサインし、フランクフルト放送交響楽団の首席指揮者に就任することになった。契約開始は1974年。以後16年間、インバル氏とフランクフルト放送交響楽団との大変濃密で実り豊かな年月が紡がれていくことになる。

※3 この時点で契約破棄の憂き目に遭ったミヒャエル・ギーレンは、1977年にフランクフルト歌劇場の芸術総監督に就任。結果的には「めでたし、めでたし」になったとのこと。