第5回 「まるで家族のようだった」——フランクフルト時代を回想して

取材・文/長坂道子(エッセイスト)Michiko NAGASAKA

(企画協力/平岡拓也)

フェニーチェ劇場で指揮をするエリアフ・インバル(1983年/ 47歳)

フランクフルト時代の幕開け

1974年、インバル氏はフランクフルト放送交響楽団の首席指揮者に就任した。以後、この楽団とともに、16年にわたる濃厚で豊饒な時間が紡がれることになる。「私の人生における非常に重要なパーツでした」——愛着と懐かしさの念を込めて氏がそう語る「フランクフルト時代」とは、果たしてどんな時間だったのだろうか。

「そもそも、フランクフルト放送響からオファーをもらうタイミングに先立ち、私には実は他にもいくつかのオファーがありました」

例えばオーストラリアのメルボルン交響楽団、あるいはカナダのエドモントン交響楽団など。指揮者のキャリアを構築することに長けている非常に有名な米国のエージェンシーからの打診もあった。奥様のヘルガさんは当時、これらのオファーの中からどこかのポストを受けることを望んでいた。「行こう行こう、としきりに言うんですね、しかし私はなんというか、自分はヨーロッパ人という感じがしていて、大西洋の向こう側に是が非でも行こうという気になれないでいたのです」

「人生には変化が必要な局面というものは確かにある」と認めながら、「しかしこの時は結局ドイツに留まることを選んだ」インバル氏。ケルンの歌劇場など、フランクフルト放送響とほぼ同時期にきたオファーもあったが、結局、氏はそれらを断り、フランクフルト放送響に集中する道を選んだ。その理由の一つが、実は「家族」だったという。

フランクフルト放送響就任の2年前に最初のお子さんが誕生。当時はケルン、ベルリン、ハンブルクなどドイツの多くの町で指揮をしていたが、そんなインバル氏にとって、音楽そのものはもちろん大切、けれど「キャリアは家族との生活と共存できるものでなければならない。キャリアのために家族を犠牲にすることはあり得ない」のだった。自らを「家族的人間」と宣言する所以である。

そしてフランクフルト放送交響楽団は、インバル氏にとって「本当に家族のようなものだった」。「時を経て、演奏家たちと私との間に絆が築かれ、その一方でテンションもありましたが、それもまた家族における場合と同じですね。いろいろあったけれど、とにかく一緒に16年間頑張った」、そしてそんな彼らとインバル氏との共通の目標は「成長すること」だったのだという。

インバル氏が就任した当初、このオーケストラは「良いオケだけれど、ドイツ国内のトップ・オーケストラに数えられるというわけではなかった」と氏は回想する。しかし16年後、「彼らは誰もが認めるトップレベル・オケに成長していた」。その成長の道程は、いかにして可能だったのか。

「新たな場所へ指揮者としてやって来る時、そこの団員は固定しているので変えることはできません。なので、私ができることは、まず何よりも音楽解釈の原則を通じてオーケストラを変えていくことです」。音楽解釈の原則、つまり「楽譜の正確な読み、技巧上の巧みさ、曲のフレージングや雰囲気」といった要素を通じて変えていくということ。こうしたことの積み重ねで、「同じ演奏家たちであっても時間とともに、上手くなっていくのだ」と氏は言う。

しかし、時には固定した団員の中でのポジション替えを行う必要もある。「(偉大なソリストであった)フリッツ・クライスラー(1875~1962)やナタン・ミルシテイン(1904~92)のように、高齢になっても素晴らしい演奏をする人たちもいますが、一般的には身体的な衰えでクオリティを保てなくなります。ですから重要なポジションに引退間近の人がいた場合、もしそれが不可欠と思われるなら、もっと上手くてオケの質を上げてくれる人にそのポジションを譲ってもらうようにしたのです。弦ならコンサートマスターとか、チェロの首席奏者、あと木管や金管、とりわけホルンはとても難しく、センシティヴなポジション。そうした要所要所で、いくつかの人員交代に着手したのです」

時に微妙な采配を要する配置換えだし、それを要求するのは「気持ちの上でも難しい」。そして実際、抵抗や反発は起こり得る。しかし、フランクフルト放送響に関して言えば、進歩したい、というオーケストラの野心と目標が当初から非常にクリアだったため、オーケストラ委員会が自らインバル氏の盾になって「言いにくいことを言い、説得の労を取ってくれた」のだという。

マーラー・サイクル、そして伝説的録音

フランクフルト放送響と出会ってさほど時間が経たぬ時期、マーラー・サイクルをやりたい、という希望をインテンダント(支配人)に伝えたところ、ラジオ局の音楽ディレクターは「何のために我々がそれをやる必要があるのか。マーラーの交響曲全曲演奏会なら、すでにゲオルグ・ショルティ(1912~97)やラファエル・クーベリック(1914~96)がやっているではないか」と、難色を示した。

しかしヘッセン放送大ホールの総支配人がインバル氏をサポート、こうして1回目のマーラー・サイクルが実現(※1)。わずか4ヶ月で完成したサイクルは、オーケストラにとって「我らのマーラー」を育て、鍛える経験となった。地元はもとより、ニューヨークでの交響曲第9番、ロンドンでの第6番《悲劇的》、マドリードでの第5番・第9番などの大成功を経て、「フランクフルトのマーラー」はその揺るぎない評判とポジションを築き上げていったのだった。

そうして訪れた2回目のマーラー・サイクル(※2)。1回目のマーラー・サイクルはヘッセン放送大ホールだったが、こちらは大々的な改築工事を経て生まれ変わったアルテ・オーパーで演奏された。3シーズンにわたり、全曲を演奏。締めくくりは1986年10月の第8番《千人の交響曲》。そしてこのサイクルで、マーラーの交響曲をすべてデジタル収録するという録音史上初の試みを行った結果が、インバル氏の歴史的名盤となって結実したのだった。

録音を手がけたのはデンオン。1977年以降、氏が指揮してきた日本フィルとのマーラーを聴いていたデンオンのプロデューサー川口義晴氏(1946~2017)が、「ぜひ、マーラー全曲録音をフランクフルトとやりましょう」と提案したことが企画の発端だったという。

「デンオンとの録音、これは非常に重要なものでした。マーラーの交響曲はたくさんの楽器、そしてコーラスも含め、何しろ大所帯です。録音を聴いた時に、ああ、ここにコーラスが、その前にトランペットが、その前に他の楽器が、木管が、というふうに頭の中でそれが視覚化されること、そうしたパースペクティヴがちゃんとしていることが非常に大切。それをデンオンはデジタル録音によって初めて達成したのです」

このCDはフランスの第1回ディアパゾン・ドール賞を受賞し、同じ1988年にはドイツ・レコード大賞を受賞。文字通り「インバルのマーラー」を確立する金字塔として大成功を収めたのだった。「多くの指揮者が私のこの録音を聴いたと言ってくれます」という氏の言葉が、何よりもそのことを雄弁に物語っている。

モニタールームでのチェック風景。前列右がエリアフ・インバル、左が川口義晴。

提供:日本コロムビア

※1 フランクフルト放送交響楽団 第1回マーラー・サイクル

会場:フランクフルト ヘッセン放送大ホール

1983年2月8日 交響曲第1番《巨人》

1983年2月22日 交響曲第2番《復活》

元資料の欠落によりソリストと合唱団は不明

1983年3月2日 交響曲第4番

ヘザー・ハーパー(ソプラノ)

1983年3月8日 交響曲第3番

クリスタ・ルートヴィヒ(アルト) 南ドイツ放送合唱団、フランクフルト・スタジオ合唱団、フランクフルト・レッシング・ギムナジウム少年合唱団

1983年4月5日 交響曲第5番

1983年4月19日 交響曲第6番《悲劇的》

1983年5月3日 交響曲第7番

1983年5月17日 交響曲《大地の歌》

クリスタ・ルートヴィヒ(メゾソプラノ)ロバート・ティアー(テノール)

1983年5月31日 交響曲第9番

1983年6月10日 交響曲第8番《千人の交響曲》

ウテ・フィンツィンク、ユディト・ブレーゲン、ギラ・ヤロン(ソプラノ)ユリア・ハマリ、ビルギット・フィニレ(アルト)ヴェルナー・ホルヴェーク(テノール)ローラント・ヘルマン(バリトン)ハラルト・シュタム(バス) バイエルン放送合唱団、北ドイツ放送合唱団、南ドイツ放送合唱団、西ドイツ放送合唱団、リンブルク大聖堂少年聖歌隊

※2

フランクフルト放送交響楽団 第2回マーラー・サイクル

会場:フランクフルト アルテ・オーパー

1985年2月28日、3月1日 交響曲第1番《巨人》

1985年3月28、29日 交響曲第2番《復活》

ヘレン・ドナート(ソプラノ)ドリス・ゾッフェル(アルト) 北ドイツ放送合唱団、デイル・ワーランド・シンガーズ

1985年4月18、19日 交響曲第3番

ドリス・ゾッフェル(アルト) フランクフルト聖歌隊女声合唱団、リンブルク大聖堂少年聖歌隊

1985年10月10、11日 交響曲第4番

ヘレン・ドナート(ソプラノ)

1986年1月23、25日 交響曲第5番

1986年4月24、26日 交響曲第6番《悲劇的》

1986年5月14~16日 交響曲第7番

1986年9月24~26日 交響曲第9番

1986年10月16、17日 交響曲第8番《千人の交響曲》

フェイ・ロビンソン、テレサ・ケイヒル、ヒルデガルト・ハイヒェレ(ソプラノ)リヴィア・ブダイ、ジェーン・ヘンシェル(アルト)ケネス・リーゲル(テノール)ヘルマン・プライ(バリトン)ハラルト・シュタム(バス) ハンブルク北ドイツ放送合唱団、バイエルン放送合唱団、シュトゥットガルト南ドイツ放送合唱団、ケルン西ドイツ放送合唱団、RIAS室内合唱団、リンブルク大聖堂少年聖歌隊、ヘッセン放送児童合唱団

1988年3月24、25日 交響曲《大地の歌》

ヤルト・ヴァン・ネス(メゾソプラノ)ペーター・シュライアー(テノール)

1992年1月15~17日 交響曲第10番(デリック・クック補筆版)

情報提供:フランクフルト放送交響楽団(hr交響楽団)

ヘッセン放送(ドイツ・フランクフルト)

(1988、92年の日程はCDの録音データによる)

いったん失われたマーラー

さて、今でこそ、全世界で愛好され、インバル氏の伝説的名盤を含み、交響曲全集録音の数は「200はくだらないだろう」というマーラーだが、戦後長らく、欧州、とりわけラテン諸国ではマーラーはほとんど知られていなかったという。

インバル氏がパリで学生だった時期、ベルナルト・ハイティンク(1929~2021)指揮、パドルー管弦楽団のマーラー4番を聴く機会があった。「ハイティンクが指揮を終え、お辞儀をして舞台袖へ下がると、はい、それで終わり、だったのです。そのあと、彼は舞台へ戻って来もしなかった。オーケストラも聴衆も、マーラーを全く理解していなかったのです」

同じことはヴェニスのフェニーチェ劇場でも起きた。時はすでに1960年代、同じマーラー4番が「偉大な指揮者ジョン・バルビローリ(1899~1970)の指揮で演奏された」けれど、やはり終演後、「指揮者は二度と舞台に戻らなかった」そう。

そしてこの状況は「ウィーンですら似たようなものだった」という。「マーラーに必要な熱量に到達するためにバーンスタインはオーケストラを説得しなければならなかった。リハーサルの間に、どこからか“Scheiss Musik(クソ音楽 ! )”というつぶやき声が聞こえてきたというんです。マーラーといえば彼らの、ウィーンの音楽なのに、ですよ。ナチス政権の間は、彼らもマーラーはやりませんでしたから、マーラーはその時期にいったんレパートリーから失われたのですね(※3)そして偉大なバーンスタインが、ウィーンにマーラーを改めて永劫的に再確立したのです」。

「いったん失われた」マーラー、あるいはそもそも存在感のなかったマーラーをラテン諸国に紹介したのはインバル氏だった。

「ヴェニスでマーラーの交響曲全曲を複数回やりましたよ。ボローニャでも、ミラノやローマでもサイクルをやりました。しかし、最もパイオニア的だったのはスペインにおいてでした。マドリードの国立オーケストラは果たしてそれ以前にマーラーを1度でも演奏したことがあるか、非常に疑問です。にもかかわらず交響曲第10番から始めた。非常に難しいシンフォニーですから、私自身、リハーサルの後はもう死にそうでした(笑)。しかし最初の困難にもかかわらず、その後、何度もマドリードでマーラーをやりました」

※3 当時オーストリア帝国内にあったボヘミア出身のマーラーはユダヤ人だったため、その音楽はナチス・ドイツの下では演奏を禁じられていた。またウィーンを首都とするオーストリアは1938年にドイツへ併合され、第二次世界大戦中はナチス政権下にあった。

育て上げた「マーラー・スペシャリスト」

そのマドリードでの忘れられない思い出があるという。

それは1992年に当地で開催されたマーラー・フェスティヴァル(※4)。世界中のオーケストラに招集をかけ、交響曲全曲を網羅するという思い切った企画だった。インバル氏が指揮したフランクフルト放送響は第5番と第9番を演奏、そしてフェスティヴァルでのベスト・オーケストラに選ばれたのだった。

「フランクフルト放送響はまさにマーラーのスペシャリストになりましたね。マーラーの音楽を非常によく理解するようになりました。彼らは私と全く同じようにマーラーを理解し、我々は1人の人間のような一体感を得たのです」

マーラー、そして次章以降で触れるブルックナーを中心に、たくさんのレパートリーを積み重ねて高い評判を勝ち取っていったフランクフルト放送交響楽団。日本、韓国、当時の共産圏の国々、米国、イギリスなど、多くの国からツアーの依頼も舞い込み、脂の乗った充実の16年。その一方で「1つのオーケストラとこれだけ長い年月を過ごすというのは、難しいことでもあります」と氏は言う。「なぜなら私には譲れない点というものがあるわけですね、そしてまだ十分でない、と思われる時、私は非常に厳しかったりもします。もちろんあとで後悔するのですけれど(笑)」。

そんなフランクフルトでの16年を振り返って氏は言う。「私の人生でひとつ誇りに思うこと。それは関わったオーケストラをいずれも高いレベルに押し上げ、そしてそのレベルは私が離れた後もずっと保持されているという点です」

フランクフルト放送響しかり、ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団(当時の名称は「ベルリン交響楽団」)しかり、RAI国立交響楽団しかり、フェニーチェ劇場しかり。その原動力は楽譜に書かれた作曲家の意図や思いを正確に表現しようという熱狂的なまでのこだわりにあるのだという。そのこだわりに突き動かされた氏の生涯を、次号以降も引き続き追っていきたい。

※4

マドリードのマーラー・フェスティヴァル(1992年)

会場:マドリード国立音楽堂

1月24日 交響曲《大地の歌》

ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮 ソヴィエト・フィル

ハンナ・シュヴァルツ(コントラルト)ホルスト・ラウベンタール(テノール)

1月29日 交響曲第1番《巨人》

イルジー・ビエロフラーヴェク指揮 チェコ・フィル

1月30日 交響曲第2番《復活》

ヴァーツラフ・ノイマン指揮 チェコ・フィル

ロベルタ・アレクサンダー(ソプラノ)ジャニス・テイラー(コントラルト)チェコ・フィルハーモニー合唱団

3月19日 交響曲第5番

エリアフ・インバル指揮 フランクフルト放送交響楽団

3月20日 交響曲第9番

エリアフ・インバル指揮 フランクフルト放送交響楽団

3月27日 交響曲第7番

ガリー・ベルティーニ指揮 ケルン放送交響楽団

3月28日 交響曲第10番よりアダージョ/交響曲第4番

ガリー・ベルティーニ指揮 ケルン放送交響楽団

白井光子(ソプラノ)

5月16日 交響曲第8番《千人の交響曲》

リボル・ペシェック指揮 ロイヤル・リヴァプール・フィル

スザンヌ・マーフィ、アリソン・ピアース、アリソン・バーロウ(ソプラノ)クリスティン・ケアンス、リンダ・ストラチャン(メゾソプラノ)ジェイムズ・ワグナー(テノール)スティーヴン・ロバーツ(バリトン)スタッフォード・ディーン(バス)ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニック合唱団、リヴァプール大聖堂合唱隊

5月26日 交響曲第6番《悲劇的》

ロリン・マゼール指揮 ピッツバーグ交響楽団

6月13日 交響曲第3番

アルド・チェッカート指揮 スペイン国立管弦楽団

ドリス・ゾッフェル(コントラルト)スペイン国立合唱団、聖母マリア記念合唱団

情報提供:フランクフルト放送交響楽団(hr交響楽団)

ヘッセン放送(ドイツ・フランクフルト)

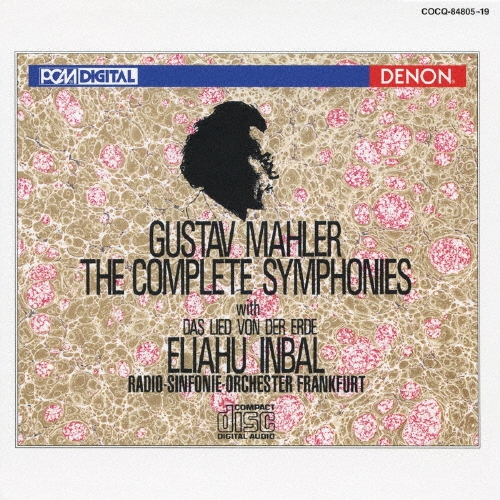

【CD】

マーラー:交響曲全集

〔交響曲第1~9番/第10番よりアダージョ/大地の歌/第10番(デリック・クック補筆版)〕

エリアフ・インバル指揮

フランクフルト放送交響楽団 他

〈録音:1985年2月~1992年1月 アルテ・オーパー、フランクフルト〉

[デンオン COCQ84805~19](15枚組)